Prakash sanshleshan kise kahate hain सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। वे अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइ आक्साईड, पानी तथा खनिज लवण जैसी कच्ची

सामग्री का उपयोग करते हैं। हरे पौधों में भोजन बनाने की यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। हरे

पौधे अपना भोजन बनाने के लिये सरल पदार्थों से जटिल पदार्थ बनाते हैं। वे ऐसा सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेकर करते हैं

इसीलिए इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं।

1. कार्बन-डाइ-आक्साइड (Carbon-di-oxide) -आक्साइड का रसायनिक सूत्रा CO2 है। यह गैस मुख्यतः श्वसन एवं दहन क्रिया में

उत्पन्न होती है। पौधे इस कार्बन डाई आक्साइड गैस का उपयोग करने की क्षमता रखते हैं। वे अपना भोजन बनाने के

लिए इस गैस का उपयोग करते हैं। स्थलीय पौधे वायुमण्डल से कार्बनडाई-आक्साइड गैस लेते हैं जबकि जलीय पौधे

पानी में घुली हुई कार्बन-डाई-आक्साइड लेते हैं। दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होता है, तब पौधे प्रकाश

संश्लेषण प्रक्रिया में इस कार्बन-डाई-आक्साइड गैस को स्थिर कर देते हैं।

2. पत्ती की आयु एवं संरचना- बढ़ती पत्ती में वृद्वि के साथ-साथ संश्लेषण की दर बढ़ती है तथा सर्वाधिक तब होती है जब पत्ती पूर्ण परिपक्व होती है। जैसे पत्ती पुरानी पड़ती जाती है, हरितलवक की कार्यक्षमता कम हो जाती है। पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की दर को अनेक विभिन्नताएॅं प्रभावित करती है। जैसे-

प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का महत्व

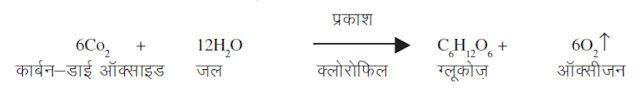

प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों में भोजन बनाने की प्राथमिक विधि है। कार्बन तथा हाइड्रोजन को आक्साइड (CO2 तथा H2O) सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेकर पौधों की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट (ग्लूकोज) के रूप में स्थिर हो जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है-पौधे न केवल कार्बन डाई आक्साइड (CO2) तथा पानी (H2O) को कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्थिर करते हैं अपितु सूर्य से प्राप्त

ऊर्जा को भी स्थिर करते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि हम सब प्रतिदिन भोजन में अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य का प्रकाश ग्रहण

करते हैं क्योंकि पौधे सूर्य के प्रकाश को भोजन के रूप में स्थिर करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जन्तु अपना भोजन पौधों और उनके

उत्पादों से प्राप्त करते हैं तथा अप्रत्यक्ष रूप से जब वे अन्य जन्तुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। क्योंकि वे जन्तु भी

अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पौधों पर निर्भर होते हैं।

पौधे सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करके कार्बनिक पदार्थों

के रूप में इकट्ठा करते हैं। इन पदार्थों को हम अपने भोजन में लेते हैं। वायु की आक्सीजन भी मुख्यतः पौधों की प्रकाश-संश्लेषण

क्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। पृथ्वी पर पौधों की उत्पत्ति से पूर्व वायु में आक्सीजन गैस की मात्रा नगण्य थी। जितनी भी

आक्सीजन उस वक्त पृथ्वी पर उपस्थित थी, वह संयुक्त रूप में कार्बन एवं हाइड्रोजन के साथ कार्बन के आक्साइड (CO2,CO)

एवं जल (H2O) के रूप में थी। पौधों की उत्पत्ति एवं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के आरम्भ से वायु में आक्सीजन की मात्रा वर्तमान

लगभग 20% तक पहुंची है। यह प्रक्रिया लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले प्रारम्भ हुई थी। वायु में आक्सीजन की उपस्थिति से

ही उच्च जन्तुओं की उत्पत्ति एवं विकास संभव हुआ।

प्रकाश-संश्लेषण द्वारा उत्सर्जित इसी आक्सीजन के कारण ही पृथ्वी

के वायुमण्डल में ‘जीवन-रक्षक’ ’ओजोन की परत’ का निर्माण हुआ।

प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है?

प्रकाश संश्लेषण के हरे भाग मुख्यता: पत्तियाँ, कभी-कभी हरे तने एवं पुष्प कलिकाओं द्वारा भी होता है। पत्तियों की विशिष्टकृत कोशिकाएँ जिन्हें मीसोफिल कहते हैं, उनके हरितलवक पाये जाते हैं। ये हरितलवक ही प्रकाश संश्लेषण के वास्तविक केन्द्र है।प्रकाश-संश्लेषण के लिये आवश्यकताएँ

प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री निम्नलिखित हैं-- कार्बन-डाइ-आक्साइड (Carbon-di-oxide)

- जल (Water)

- क्लोरोफिल (Chlorohyll)

- सूर्य का प्रकाश (Sunlight)

रात्रि के समय पौधे प्रकाश-संश्लेषण क्रिया

नहीं करते अपितु संचित स्टार्च (कार्बोहाइड्रेट) का उपापचयन करते हैं और कार्बन-डाई-आक्साइड गैस वायुमण्डल में

छोड़ते हैं। जब प्रकाश-संश्लेषण की दर कम होती है जैसे- छाया में या उषा काल या सायं काल, उस समय श्वसन

प्रक्रिया द्वारा उत्सर्जित कार्बन-डाई-आक्साइड की मात्रा प्रकाश-संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पर्याप्त होती है।

यह अवस्था

जिसमें वायुमण्डल की कार्बन-डाई-आक्साइड का अंतग्रहण नहीं होता, संतुलन प्रकाश तीव्रता कहलाती है।

2. जल (Water) - जल का रसायनिक सूत्र H2O है। आपने देखा होगा कि माली बाग में अथवा किसान खेत में फसल को

पानी देते है। वे ऐसा क्यों करते हैं? पौधों की जड़ें इस जल को अवशोषित करती हैं और जाईलम (Xylem) द्वारा पत्तियों

तक पहुंचा देती हैं। पौधों की जड़ें जल के साथ-साथ अधिकांश घुलनशील खनिज़, लवण भी अवशोषित करती हैं। ये

खनिज लवण भी प्रकाश-संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करने में अपना योगदान देते हैं।

3. पर्णहरित (Chlorophyll) - पौधों की पत्तियाँ सामान्यतः हरे रंग की होती है। पत्तियों का हरा रंग उनमें उपस्थित एक

हरे रंग के वर्णक के कारण होता है। इस हरे रंग के वर्णक को ही क्लोरोफिल या पर्णहरित कहा जाता है।

वर्णहरित के चार घटक हैं- क्लोरोफिल-ए, क्लोरोफिल-बी, कैरोटीन तथा जैंथोफिल । इनमें

से क्लोरोफिल-ए तथा बी हरे रंग के होते हैं तथा ऊर्जा का अवशोषण एवं स्थानान्तरण करते हैं। ये सूर्य के प्रकाश से

फोटोन अवशोषित करते हैं। कैरोटीन एवं जैंथोफिल क्लोरोफिल ए तथा बी को आक्सीकरण से बचाते हैं एवं

ऊर्जा का अवशोषण भी करते हैं।

क्लोरोफिल प्रकाश-संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसीलिए जिन कोशिकाओं में

क्लोरोफिल होता है, उन्हें प्रकाश-संश्लेषी कोशिकायें कहा जाता है। पौधों के पत्तों एवं तनों

में क्लोरोफिल पाया जााता है। इसीलिये पत्तों एवं हरे तनों को प्रकाश-संश्लेषी अंग कहा

जाता है। पत्तों एवं हरे तनों की कोशिकाओं में ‘क्लोरोप्लास्ट नाम का अंगक होता है जिसमें

क्लोरोफिल पाया जाता है।

क्लोरोप्लास्ट को पौधे का प्रकाश-संश्लेषी अंगक कहा जाता

है। छोटे हरे तनों तथा फलों में पर्याप्त मात्रा में क्लोरोफिल होता है। शैवाल का लगभग सारा पौधा ही प्रकाश-संश्लेषी

होता है।

4. प्रकाश (Sunlight) प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश प्राकृतिक स्रोत है, परन्तु कुछ कृत्रिम स्रोत भी इस प्रक्रिया को करने

में समर्थ होते हैं। क्लोरोफिल प्रकाश में से बैंगनी, नीला तथा लाल रंग ग्रहण करता है। परन्तु प्रकाश संश्लेषण की दर

लाल प्रकाश में सबसे अधिक होती है।

प्रकाश संश्लेषण का स्थान

यदि हम एक पत्ती का सैक्शन अर्थात् एक पतली सी परत काटें और उसे सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखें तो हमें बाह्य मोमी क्यूटीकल

तथा पतली सी एपिडर्मिस दिखाई देती है और उसके नीचे खंभ कोशिकायें दिखाई देते हैं। प्रकाश संश्लेषण

खंभ कोशिकाओं में होता है। जल शिराओं से परासरण द्वारा और कार्बन-डाई-आक्साईड, वायुमण्डल से विसरण द्वारा

कोशिकाओं में जाती है। खंभ कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है। यह क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करता है।

इस ऊर्जा से तथा कई एजाइमों की सहायता से कार्बन-डाई-आक्साइड तथा पानी क्लोरो प्लास्ट में मिलकर शर्करा बनाते

हैं।

इस अभिक्रिया में पत्ते की कोशिका से आक्सीजन निकलकर वायुमण्डल में जाती है। कुछ एंजाइम स्टार्च पर क्रिया कर

के भी शर्करा बनाते हैं। जैसे- सुक्रोस।

यह शर्करा फलोएम द्वारा पौधों में उपापचय तथा संचयन के लिये भेजा जाता है। पत्तों

में स्टार्च के उत्पादन एवं स्टार्च की उपस्थिति को प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया जा सकता है।

प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारक

प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों को मुख्यत: दो भागों

में बाँट सकते है-

- आंतरिक एवं

- बाह्य (वातावरणीय) कारक।

1. आंतरिक कारक

1. हरितलवक- हरितलवक की मात्रा का प्रकाश संश्लेषण की दर के साथ

सीध संबंध है क्योंकि ये वर्णक प्रकाश ग्राही होता है तथा सूर्य के प्रकाश

को ग्रहण करने के लिए उत्तरदायी होता है।

2. पत्ती की आयु एवं संरचना- बढ़ती पत्ती में वृद्वि के साथ-साथ संश्लेषण की दर बढ़ती है तथा सर्वाधिक तब होती है जब पत्ती पूर्ण परिपक्व होती है। जैसे पत्ती पुरानी पड़ती जाती है, हरितलवक की कार्यक्षमता कम हो जाती है। पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की दर को अनेक विभिन्नताएॅं प्रभावित करती है। जैसे-

- रंध्रों की संख्या, संरचना एवं वितरण ।

- अंतरकोशिकीय स्थानों का आकार एवं वितरण ।

- पैलिसेड एवं स्पंजी ऊतकों का आपेक्षिक अनुपात।

- क्यूटिकिल की मोटार्इ इत्यादि ।

2. बाह्यकारक प्रकाश

संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले प्रमुख बाह्य कारक है- तापमान,

प्रकाश, कार्बनाइऑक्साइड, जल तथा खनिज इत्यादि ।

1. सीमाकारी कारकों की संकल्पना- जब कोर्इ रासायनिक प्रक्रिया एक से अधिक कारकों

से प्रभावित होती है, तब उस प्रक्रिया की दर उस कारक पर निर्भर रहती हैं जो अपने

न्यूनतम मान के सबसे समीप हो अथवा सबसे कम मात्रा (या सांद्रता अथवा दर) में

उपस्थित होने वाले कारक पर निर्भर करती है। सबसे कम मात्रा वाले कारक को

सीमाबद्धकारक कहते हैं।

उदाहरण के किए यदि प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरीकारक

ताप, प्रकाश एवं CO2 पर्याप्त मात्रा में हों तो प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होगी, परंतु

इनमें से एक भी कारक की मात्रा यदि कम हो तो प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है।

इसे ही सीमाकारी कारकों का नियम अथवा ब्लैकमेन का सीमाकारी नियम भी कहते हैं।

2. प्रकाश- प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश तीव्रता के साथ-साथ बढ़ती जाती है। केवल

बादल घिरे दिन में प्रकाश कभी भी सीमाबद्ध कारक नहीं होता।

एक विशिष्ट प्रकाश तीव्रता पर प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाली CO2 तथा श्वसन

के दौरान उत्सर्जित CO2 की मात्रा समान होती है। प्रकाश तीव्रता के इस बिन्दु को

समायोजन बिंदु कहते है।

प्रकाश का तंरगदैध्र्य भी प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है। लाल प्रकाश तथा

कुछ हद तक नीला प्रकाश, प्रकाश संश्लेषण की दर को बढ़ा देता है।

3. तापमान- बहुत अधिक तथा बहुत कम तापमान प्रकाश संश्लेषण की दर को कम करता

है। प्रकाश संश्लेषण की दर 5o - 37o C तक बढ़ती हैं, परंतु इससे अधिक तापमान होने

से इसमें तीव्र गिरावट आती है क्योंकि अधिक तापमान पर अप्रकाशी अभिक्रिया में भाग

लेने वाले एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं। 5o - 37o C के बीच प्रति 10o C तापमान बढ़ते

पर प्रकाश संश्लेषण की दर दुगनी हो जाती है अर्थात् Q10 = 2 (Q = गुणांक)।

4. कार्बन डाइऑक्साइड- कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण की प्रमुख कच्ची सामग्री

है । अत: इसकी सांद्रता अथवा मात्रा प्रकाश संश्लेषण को प्रमुखता से प्रभावित करती है।

यह वातावरण में अपनी अल्पमात्रा (0.03 प्रतिशत) के कारण प्राकृतिक रूप से सीमाबद्ध

कारक के रूप में होती है। अनुकूल तापमान एवं प्रकाश तीव्रता पर यदि CO2 की आपूर्ति

बढ़ा दी जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर प्रमुखता से बढ़ जाएगी।

5. जल- जल अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करता है मृदा में पानी

की कमी से पौधें द्वारा जल हानि को रोकने के लिए रंध्र बंद हो जाएगा। अत: CO2 का

वातावरण से अवशोषण नहीं हो सकेगा जिससे प्रकाश संश्लेषण में कमी आ जाएगी।

6. खनिज यौगिक- कुछ खनिज यौगिक जैसे, तांबा मैगनीज तथा क्लोराइड इत्यादि प्रकाश

संश्लेषी इंजाइमों के हिस्से है तथा मैंग्नीशियम हरितलवक का एक भाग है। अत: ये भी

अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये हरितलवक तथा

एंजाइमों के मुख्य घटक है।

रसायनी संश्लेषण

जब पौधे प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में

अपचयित कर अपना भोजन बनाते हैं तो उन्हें प्रकाश संश्लेषी स्वपोष्ेषी कहते हैं । कुछ

जीव अकार्बनिक पदार्थो के जैवीय ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा से कार्बन

डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचयित करते हैं। ये जीवाणु रसायन-संश्लेषी स्वपोष्ेषी कहलाते हैं। ये प्रक्रिया अनेक रंगहीन जीवाणुओं में पार्इ जाती है । क्योंकि ये

जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचयित करने के लिए रासायनिक

ऊर्जा का प्रयोग करते हैं अत: इस प्रक्रिया को रसायनी-संश्लेषण कहते है।

हम रसायनी

संश्लेषण को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कार्बन स्वागीकरण की वह विधि

जिसमें CO2 का अपचयन अकार्बनिक पदार्थो के ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त रासायनिक

ऊर्जा द्वारा प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है।

सामान्य रसायन संश्लेषी है :

- नाइट्रीकरण जीवाणु-नाइट्रोसोमोनास- ये NH3 को NO2 में ऑक्सीकृत करते हैं ।

- सल्फर जीवाणु ।

- लौह-जीवाणु

- हाइड्रोजन एवं मीथेन जीवाणु ।

रसायन - संश्लेषी एवं प्रकाश संश्लेषण में अंतर

| रसायन संश्लेषी | प्रकाश संश्लेषी |

|---|---|

| 1. यह केवल रंगहीन वायवीय जीवाणुओं में होता है। | 1. यह हरे पौधे एवं हरे जीवाणुओं में होता है। |

| 2. इस प्रक्रिया में CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हरितलवक एवं प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है। | 2. CO2 एवं H2O प्रकाश एवं हरितलवक की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाते है । |

| 3. यहाँ अकार्बनिक पदार्थो के ऑक्सीकरण से निकली ऊर्जा का उपयोग कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में होता है। | 3. प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है तथा कार्बोहाइड्रेट रूप में संचित हो जाती है। |

| 4. इस प्रक्रिया में कोर्इ वर्णक भाग नहीं लेता है तथा ऑक्सीजन भी मुक्त नहीं होती है । | 4. अनेक वर्णक भाग लेते है तथा ऑक्सीजन उपोत्पाद के रूप में मुक्त होती है। |

| 5. इसमें प्रकाश फास्फारिलीकरण नहीं होता है । | 5. प्रकाश फास्फारिलीकरण होता है अर्थात् ATP का निर्माण होता है। |