अनेकों कोशिकाओं एवं उनके समूह ऊतकों द्वारा ही शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। इन्हीं कोशिकाओं से ही मांसपेशी की उत्पत्ति होती है। मांसपेशी के प्रत्येक तन्तु में अनेक कोशिकाएं होती है।

मनुष्य शरीर का अधिकांश वाह्य व आन्तरिक भाग मांसपेशियेां से ढका रहता है। शरीर का ऊपरी हिस्सा पूर्ण रूपेण मांसाच्छादित होने के कारण ही शरीर सुन्दर तथा सुडौल दिखाई देता है।

मांसपेशियां अथवा मांस एक लसदार समूह को कहते है। मांसपेशियां या तो मांस के गुच्छे के रूप में होती है या एक - एक मांस सूत्र के रूप में होती हे। इन पेशियों में ‘संकोचन’ का विशेष गुण पाया जाता है। इस संकुचन के गुण के कारण ही हम अपने हाथ - पाव, सिर आदि शारीरिक अंगों को विभिन्न दिशाओं में घुमा सकते हैं तथा उनके द्वारा

विभिन्न कार्य किये जा सकते हैं। जैसे - मुँह का खोलना, तथा बंद करना, हाथों से लिखना, पाँवों से चललना आदि, हृदय की धड़कन, भोजन का सरककर गले से नीचे उतरा, आँखों की पुतलियों का सिकुड़ना और फैलना आदि भी इन्हीं के कारण सम्पन्न होते है।

|

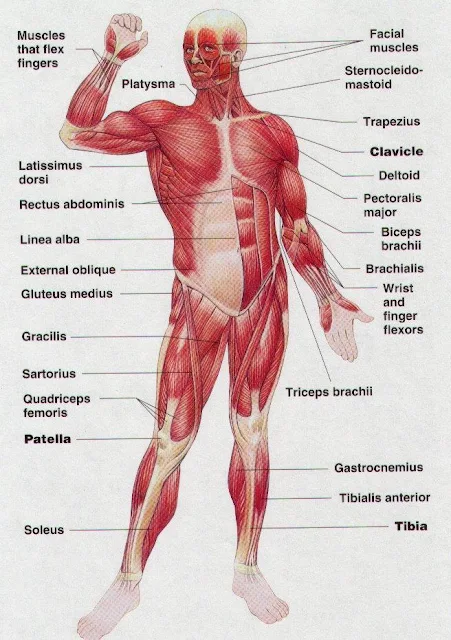

| शरीर की मुख्य पेशियाँ |

पेशियों का नामकरण

पेशियों के नाम उनकी बनावट के आधार पर उनके कार्य के आधार पर शरीर में उनकी स्थिति एवं उनके तन्तुओं की दिशा के आधार पर रखा जाता है। उदाहरण के लिए - कार्य के आधार पर पेशियों का नामकरण - बांह की पेशी Flexor Policies Longs नामक पेशी या आकृृति के आधार पर डेस्टाइड (Deltoid Muscle) जो कि डेस्टा के आकार की है व स्थिति के आधार पर External Intercostals and Internal Intercostals पेशियों के नाम रखे गये है।पेशियों का उद्गम एवं निवेशन

1. उद्गम - उद्गम से तात्पर्य पेशी का वह सिरा जो पेशीय संकुचन होने पर स्थिर अवस्था में होता है। वह सिरा अस्थि जिस हिस्से से जुड़ता है उस स्थल या सम्बन्धित स्थान को उद्गम स्थल कहा जाता है। पेशियों के उनके कार्य के अनुसार उनके उद्गम स्थल में परिवर्तन होते रहते है। पेशी का उद्गम स्थल सामान्यत: अक्षीय कंकाल के अधिक समीप रहता है।2. निवेशन - पेशी के निवेशन का अर्थ पेशी के गतिशील से है। अर्थात् अस्थि के उस हिस्से (स्थल) से पेशी का निवेशन होता हैै। सामान्यत: पेशी का उद्गम अक्षीय कंकाल (Axial Skeleton) के अधिक समीप होता है, तथा निवेशन दूरस्थ जुड़ाव होता है। पेशियों की क्रिया के अनुसार ही इनके उद्गम स्थल परिवर्तित होते है, साथ ही निवेशन स्थल भी परिवर्तित हो जाते है।

पेशियों की बनावट

पेशियों की बनावट पेशी तन्तुओं के विभिन्न आकारों में व्यवस्थित होने के कारण होती है। तन्तुओं की विभिन्न व्यवस्थाओं के फलस्वरूप ही पेशियों की शक्ति, गतिशीलता, स्थिरता, लचीलापन आदि होता है। पेशी के मध्य भाग के लम्बे होने से पेशी में गति अधिक होती है। मोटी पेशी में शक्ति अधिक होती होगी। किसी पेशी में तन्तुओं की संख्या अधिक है तो उस पेशी में शक्ति अधिक होती है। यह पेशियाँ विभिन्न आकार - प्रकार की होती है। फेशीकिल्स (Fascicles) जो कि कंकालीय तन्तु के छोटे - छोटे गुच्छों के समूह होते है। इसी फेशीकल्स की व्यवस्था तथा उनके टेन्डम्स से जुड़ाव स्ट्रेप पेशी, पंख के समान पीनेट पेशी तथा गोलाकार पेशी मुख की ऑर्बिकुलेरिस ओरिस, आँखों की पेशी आर्बिकुलेरिस ऑक्यूलाइ प्रेशी आदि है। स्ट्रेप पेशी का उदाहरण - गर्दन की स्टर्नोहाइड पेशी उदरीय भित्ती की रेक्टस एण्डोमिनिस पेशी, फ्यूजीफार्म पेशी का उदाहरण - बाँह की बाइसेप्स पेशी, यह तकले के आकार की हाती है।मांसपेशियों के प्रकार

मानव शरीर में छोटी - बड़ी कुल 519 मांसपेशियां पायी जाती है। इनके दो भेद माने जाते है - 1. ऐच्छिक पेशी (Voluntary) 2. अनैच्छिक पेशी (Non Voluntary)

1. ऐच्छिक पेशियाँ-

ऐच्छिक पेशी को पराधीन मांसपेशी भी कहते है। ये मांसपेशियां मनुष्य की इच्छानुसार कार्य करती है। ऐच्छिक पेशियों का प्रयोग करना या ना करना मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करती है। ऐच्छिक पेशियाँ जैसे हाथ - पाँव आदि की मांसपेशियाँ।

2. अनैच्छिक पेशियाँ -

अनैच्छिक मांसपेशी को स्वाधीन मांसपेशी भी कहते हेै। ये मांसपेशियां स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती है तथा मनुष्य इन मांसपेशियों को अपनी इच्छानुसार नहीं चला सकता है। अनैच्छिक मांसपेशियों अपना कार्य निरन्तर दिन - रात करती ही रहती है। जैसे - श्वसन संस्थान की मांसपेशीयां, हृदय की पेशी, अग्न्याशय, अन्ननली आदि की मांसपेशियां स्वत: ही अपना कार्य निरन्तर करती ही रहती है।

पेशियाँ शरीर के विभिन्न भागों में गति लाने के लिए समूहों (Group) में कार्य करती है। पेशियां का समूह दूसरे समूह के विरूद्ध कार्य करने के कारण उसका विरोधी (Antagonist) कहलाता है। संकोचक पेशी शरीर के किसी भी भाग में गति का कार्य करती है। वे अविरोधी (Agonists) होती है। जो इनके विपरीत कार्य करती हेै। वे प्रतिरोधी पेशियाँ (Antagonists) होती है। अपवर्तक पेशी व अभिवर्तक पेशियाँ एक - दूसरे के विरोधी होती है। कुछ पेशियाँ स्थिरीकारक पेशियां (Fixates) होती है जो भुजा के भागों को तब स्थिर रखती है। जब शरीर के अन्य भाग में गति हो रही हो। ऐसी पेशियाँ जो गति उत्पन्न करती है तथा दो या दो से अधिक हो, उन्हें योगवाही पेशी कहा जाता है। शरीर के किसी भी भाग में गति किसी एक पेशी के कारण उत्पन्न नहीं होती है। बल्कि कई पेशियाँ मिलकर यह कार्य करती हैै। उदाहरण के लिए - पेन उठाने के लिए कोई एक पेशी कार्य नहीं करती, इस कार्य को सम्पन्न करने में अंगुलियों, अंगूठे, कलाई, कोहनी, कंधा धड़ तक की गति आवश्यक होती है।

पेशियों के कार्य एवं गतियाँ

पेशियों के क्रियात्मक होने के कारण ही शरीर में विभिन्न अंगों में गति संभव होती है। जिससे मनुष्य विभिन्न प्रकार के कार्यो को सम्पादित कर पाता है। सामान्यत: पेशियों में निम्न गतियाँ होती रहती है। जैसे - पेशियों में आकुंचन (Flexion) प्रसारण (Extention) तथा अपवर्तन, (Abfiction) अभिवर्तन (Adduction) एवं घूर्णन (Rotation) तथा पर्यावर्तन (Circumduction)।पेशियाँ शरीर के विभिन्न भागों में गति लाने के लिए समूहों (Group) में कार्य करती है। पेशियां का समूह दूसरे समूह के विरूद्ध कार्य करने के कारण उसका विरोधी (Antagonist) कहलाता है। संकोचक पेशी शरीर के किसी भी भाग में गति का कार्य करती है। वे अविरोधी (Agonists) होती है। जो इनके विपरीत कार्य करती हेै। वे प्रतिरोधी पेशियाँ (Antagonists) होती है। अपवर्तक पेशी व अभिवर्तक पेशियाँ एक - दूसरे के विरोधी होती है। कुछ पेशियाँ स्थिरीकारक पेशियां (Fixates) होती है जो भुजा के भागों को तब स्थिर रखती है। जब शरीर के अन्य भाग में गति हो रही हो। ऐसी पेशियाँ जो गति उत्पन्न करती है तथा दो या दो से अधिक हो, उन्हें योगवाही पेशी कहा जाता है। शरीर के किसी भी भाग में गति किसी एक पेशी के कारण उत्पन्न नहीं होती है। बल्कि कई पेशियाँ मिलकर यह कार्य करती हैै। उदाहरण के लिए - पेन उठाने के लिए कोई एक पेशी कार्य नहीं करती, इस कार्य को सम्पन्न करने में अंगुलियों, अंगूठे, कलाई, कोहनी, कंधा धड़ तक की गति आवश्यक होती है।

शरीर की मुख्य पेशियाँ

मानव शरीर की मुख्य पेशियों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से है -1. सिर की पेशियां - मनुष्य शरीर में सिर की अधिकतर पेशियां चेहरे में स्थित रहती है। सिर में कपाल आक्सीपीटोफ्रन्टैलिस पेशी (Occipitafrontales Muscles) की एपोन्यूरोसिस से ढका होता है। जिसे गैलीया एपोन्यूरोटिका (Gales Aponeurotica) कहा जाता है। यह पेशी दो भागों एन्टीरियर एवं पोस्टीरियर दो भागों में विभक्त होती है। यह दोनों भाग क्रमश: फ्रन्टल अस्थि एवं ऑक्सीपीटल अस्थि पर स्थित होते है।

2. चेहरे की पेशियाँ - चेहरे की पेशियों को उनके कार्यो के अनुसार दो भागों में विभक्त किया है -

i. हाव भाव की पेशियाँ (Muscles of facial Expression) - ये पेशियां त्वचा में खिचांव उत्पन्न कर विभिन्न प्रकार के हाव - भाव उत्पन्न करती है। ये पेशियाँ निम्न है।

6. भुजा की पेशियाँ - इसके अन्तर्गत वाइसेप्स ब्रैकिएलिस पेशी (Biceps Branchi Muscles) तथा सवस्कैपुलेरिस पेशी (Supscapularis Muscles) टेरीस मेजर पेशी (Teres Major Muscles) डेल्टॉइड पेशी (Deltoid Muscles) कोरेकोब्रैकिएलिस पेशी आदि पेशियां आती है।

- आक्सीपिटोफ्रन्टैलिस पेशी (Occipitofrontalis)- यह ललाट एवं आँखों के ऊपरी भाग का निर्माण करती हे।

- आर्बिकुलेरिस आक्यूलाइ पेशी (Orbicularis Ocular) - यह गोलाकार पेशी आँखों को खोलने और बंद करने का कार्य करती है, तथा ऑखों को गोल - गोल घुमाने के लिए इस पर छोटी - छोटी पेशियां होती है।

- ऑर्बिकुलेरिस ऑरिस पेशी (Orbicularis Ores)- यह गोलाकार पेशी मुँह के चारों ओर स्थित है।

- टेम्पोरेलिस पेशी (Temporaries Muscles)- यह पेशी निचले जबड़े को ऊपर उठाकर मुँह को बंद करने का कार्य करती हैं।

- टैरीगाइड पेशी (Pterygoid Muscles) - यह टैरीगाइड प्रवर्ध से लेकर मेण्डीबूलर तक फैली होती हैं इस पेशी से एक प्रकार से जुगाली सी होती है। जिससे भोजन को भली - भाँति चबाया जा सकता है।

- मैसेटर पेशी (Master muscle) - यह पेशी जबड़े के कोण से जाइगोमेटिक आर्च तक फैली होती है। यह चबाते समय निचले जबड़े को ऊपर उठाकर ऊपरी जबड़े से मिलाती है। जिससे भोजन अच्छी तरह पिस जाता है।

- स्टर्नोक्लीडोमैस्टॉइड पेशी (Sternocleidomastoid Muscles)- यह पेशी गर्दन के सामने स्थित होती है। जब दोनों ओर की पेशी में एक साथ संकोच होता है। तब यह पेशी गर्दन झुकाने का कार्य करती है।

- टैपीजियस पेशी (Trapeziums Muscles) - यह पेशी वक्ष के पीछे वे गर्दन में स्थित होती हैं। यह पेशी त्रिकोणाकार होती है। इस पेशी के ऊपरी भाग में संकुचन से स्कैपुला ऊपर की और तथा निचले भाग के संकुचल से नीचे की ओर खिचांव होता है। परन्तु जब सम्पूर्ण पेशी में एक साथ संकुचन होता है, तो यह स्कैपुला (कंधों के पीछे की ओर खीचती है। अर्थात् मेरूदण्ड की ओर खींचती है।

- प्लैटिज्मा मायोइड्स (Platys Myoides) - यह पेशी गर्दन की निचली सतह पर त्वचा के नीचे स्थित होती है। इस पेशी के संकुचित हाने पर मुँह के कोण के नीचे हो जाते है तथा गर्दन की त्वचा खींच जाती है। इनके अतिरिक्त गर्दन में स्टर्नोहायाइड पेशी (Stern hyoid Muscles) माइलोहायाइड (Mylohyoid) स्टाइलोहायइड (Stylohyoid) आदि पेशियां होती है।

- पेक्टोरेलिस मेजर पेशी (Prctoralis Major Muscles)- यह पेशी भुजा (बाँह) को वक्ष के सामने की ओर खींचने का कार्य करती है तथा कंधे का घुमाव भी इसी पेशी में होता है।

- पेक्टोरेलिस माइनर पेशी (Pectorals Minor Muscles) - यह पेशी पेक्टोरेलिस मेजर पेशी के नीचे स्थित होती है तथा यह स्कैपुला को नीचे की ओर खींचती है।

- सीरेटस एन्टीरियर पेशी (Serratas Anterior) - यह पेशी स्कैपुला को आगे की ओर तथा बाहर की ओर खींचने का कार्य करती है।

- डायाफ्राम (Diaphragm) - यह पेशी वक्ष स्थल व उदर क्षेत्र को अलग करती है। यह गुम्बद के आकार की चौड़ी पेशी है।

- वाह्य इन्टरकॉस्टल पेशियाँ (External Intercostals Muscles) - यह पेशी पसलियों को आगे और ऊपर की ओर उठाने का कार्य करती है। इसी पेशी के कारण फेफड़ों में वायु भर पाती है।

- आन्तरिक इन्टरकॉस्टल पेशियाँ (Internal Intercostals Muscles) - यह पेशी भीतर की ओर स्थित होती है। यह पेशी पसलियों को नीचे एवं अन्दर की ओर खींचने का कार्य करती है। इस पेशी के कारण ही श्वसन बाहर निकलने में मदद होती है।

7. श्रोणिगत पेशियाँ - इसमें लीवेटर एनाई (Levator ani Muscles) कौक्सिजाई पेशियां (Coccygei Muscles) ग्लूटियस मैक्सिमस (Gluteus Maximus) आदि पेशियां आती है।

8. पैरों की पेशियां - जंघा के आगे की तरफ सार्टोरियस रैक्टस फिमोरिस (Rectus Femora’s) वास्टस लेटे्रलिस, मिडिएलिस (Vastus Lateralis, Vastis Medialis) और पीछे की तरफ बाइसेप्स फिमोरिस(Biceps femoris) , सेमिटेन्डिनोसस (Semitendinosus) आदि मांसपेशियां होती है। घुटने के नीचे के हिस्से में गैस्ट्रोक्नीमियस (Gastrocnemius) सोलियस (Solius) आदि प्रमुख है।

🙏🙏🙏

ReplyDeleteTailor muscle का नाम क्या है

ReplyDeleteSartoriys

DeleteSartorias

ReplyDelete