निष्पत्ति परीक्षणों द्वारा बालक की शैक्षिक योग्यताओं का मापन किया जाता है, सरल शब्दों में इसका अर्थ यह हुआ

कि छात्र ने किसी विषय से सम्बन्धित पाठ्यवस्तु को कितना सीख लिया है। उसे निष्पत्ति (उपलब्धि) कहते हैं।

इस प्रकार निष्पत्ति परीक्षणों (Diagnostic test) द्वारा यह विदित होता है कि छात्र ने कितना सीखा है।

इन परीक्षणों से यह ज्ञात नहीं

किया जा सकता कि जो नहीं सीख सके उसका क्या कारण रहा है? इसके लिए निदानात्मक परीक्षणों का प्रयोग

किया जाता है। शैक्षिक निष्पत्ति मापन की दृष्टि से निष्पत्ति परीक्षण एवं निदानात्मक परीक्षण एक दूसरे की पूरक

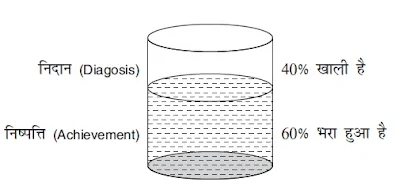

हैं। शैक्षिक मापन के प्रत्यय को एक सरल उदाहरण से समझ सकते हैं।

उदाहरण-एक गिलास में 60≫ पानी से भरा हुआ है, यह उसकी निष्पत्ति है और 40≫ खाली है, खाली होने के कारण निदान करने से विदित होता है।

शैक्षिक मापन के लिए निष्पत्ति परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण दोनों ही आवश्यक है।

इस प्रत्यय को उदाहरणों से स्पष्ट किया गया है-

- किस प्रकार की अभिप्रेरणा दी गई है यह भी महान्वपूर्ण होता है क्योंकि एक ही प्रकार की प्रेरणा दो प्रकार के छात्रों के लिए प्रभावी नहीं हो सकती है, अन्तर्मुखी छात्रों के लिए निरन्तर प्रेरणा की आवश्यकता होती है, जबकि बहिर्मुखी छात्रों के लिए कभी-कभी प्रेरणा देना पर्याप्त होता है।

- अभिप्रेरणा के अतिरिक्त छात्र की परिस्थितिया जिनमें वह रहकर अध्ययन कर रहा है। वह भी उसकी निष्पत्ति को प्रभावित करती है। जबकि विद्यालय में सभी को समान परिस्थितिया उत्पन्न की जाती है।

- तृतीय कारण परीक्षा और परीक्षक की परिस्थितिया भी हो सकती हैं। परीक्षण में छात्र की पाठ्यवस्तु एवं उसकी लेखन विधि अच्छे अंकों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। निदान के अन्तर्गत कम अंक प्राप्त करने के कारणों का सही पता लगाया जाता है। आधुनिक निदान की प्रकिया के अन्तर्गत केवल निदानात्मक परीक्षाओं तक ही सीमित नहीं रहते हैं। छात्र की समस्त परिस्थितियों का अवलोकन करके विशिष्ट प्रभावों का ज्ञान किया जाता है, निदान के अन्तर्गत वस्तुनिष्ठ विधियों एवं प्रवििधयों का प्रयोग किया जाता है।

(3) आधुनिक निदान की प्रकिया के अन्तर्गत संचयी आलेखों या सतत् परीक्षणों का प्रयोग होता है। इस प्रकट के निदान अधिक शुद्ध एवं विश्वसनीय होते हैं।

यह भी पढ़ें: निदानात्मक परीक्षण एवं निष्पत्ति परीक्षण में अन्तर

निदानात्मक परीक्षण के कार्य

1. वर्गीकरण - निदान की प्रकिया का वर्गीकरण प्राथमिक सोपान या लक्ष्य माना जाता है। निदान की प्रकिया को आरम्भ करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी छात्रों को सजातीय समूहों में विभाजित किया जाए। यह विभाजन इन सामान्य गुणों पर आधारित होता है-- मानसिक स्तर (Intellectual Level)

- व्यावसायिक स्तर (Vocational Level), तथा

- संगीत की प्रवणता (Musical Level)।

2. विशिष्ट योग्यताओं का मापन - निदान का दूसरा सोपान छात्रों की

विशिष्ट योग्यताओं का मापन करना होता है, इसके अन्तर्गत इन योग्यताओं का स्तर ज्ञात किया

जाता है-

- समायोजन का स्तर (Level of Adjustment)

- असमायोजन का स्तर (Level of Abnormality)

- उत्सुकता का स्तर (Level of Anxiety)

- हताशा का स्तर (Level of Depression)

- वैमनस्यता का स्तर (Level of Hostility)।

4. सुधारात्मक - निदान का अन्तिम कार्य यह होता है कि छात्रों की कमजोरियों को दूर किया जाए।

जब उसकी कमजोरियों का कारण ज्ञात कर लेते हैं तो उन कारणों का दूर करने की विधियों का चयन करके उनका

प्रयोग करते हैं जिससे उनकी कमजोरियों को दूर किया जा सके। इस प्रकार निदान के अन्तर्गत पूर्वकथन (Prediction)

कार्य भी निहित होता है। छात्रों की कमजोरियों को दूर करके ही उनमें सुधार लाया जा सकता है। सुधार के छात्रों की

निष्पत्तियों के स्तर को उठाया जाता है।

इस प्रकार निदान का कार्य साफल्यता भी है और निदान की किया-गतिशील

भी होती है। सुधारात्मक प्रकिया व्यक्तिगत (Highly Individualized) अधिक होती है।

निदानात्मक परीक्षण की विधियाँ

निदान की प्रकिया में प्रमुख रूप से दो प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है-(1) दार्शिनिक विधि तथा (2) निदानात्मक परीक्षण।1. दार्शनिक विधि - निदान एक पारस्परिक प्रकिया अधिक है। निदानात्मक

परीक्षणों के आधार पर छात्रों का शुद्ध रूप में निदान किया जा सकता है, जब तक शिक्षक का छात्रों से

पारस्परिक सम्बन्ध न हो। निदानात्मक परीक्षणों से यह विदित होता है कि छात्र किस प्रकार की त्रुटि करते

हैं परन्तु त्रुटि करने का क्या कारण है? इसके कारण का पता शिक्षक ही लगा सकता है, जिसका छात्रों से

सम्बन्ध रहा है। क्योंकि त्रुटि के कारण अनेक हो सकते हैं, जो छात्र के व्यक्तिगत गुणों एवं परिस्थितियों पर

निर्भर करते हैं।

इस प्रकार निदानात्मक परीक्षण विश्वसनीय एवं वैध तभी हो सकता है जब परीक्षक का

परीक्षार्थियों से पारस्परिक सम्बन्ध रहा हो अन्यथा उसका अर्थापन करना शुद्ध एवं वैध नहीं होगा।

2. निदानात्मक परीक्षण - निदान की दूसरी विधि निदानात्मक परीक्षण है। साधारणतया

इसी विधि का प्रयोग निदान की प्रकिया में किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग मुख्य रूप से निर्देशन

एवं सुधार के लिए किया जाता है।

निदानात्मक परीक्षण से यह विदित होता है कि एक छात्र की निष्पत्ति पर्याप्त

क्यों नहीं है, इसका कारण बताता है।

निदानात्मक परीक्षण के प्रकार

निदान की परीक्षण विधि भी दो प्रकार की होती है-1. निरीक्षण विधि - सामान्य अर्थो में यह परीक्षण नहीं है अपितु निरीक्षण विधि

है, जिसमें साक्षात्कार भी किया जाता है। छात्रों से व्यक्तिगत संपर्क करके उनकी परिस्थितियों के बारे में

जानकारी की जाती है, अनौपचारिक ढंग से भी निरीक्षण करते हैं। इस प्रकार के निरीक्षणों के द्वारा उनकी

कमजोरियों को जानने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए शैक्षिक निर्देशन तथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं के

अनुसार सहायता दी जाती है।

यह विधि अधिक विश्वसनीय नहीं है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं होता है। इसमें

व्यक्तिगत पक्षों का समावेश अधिक होता है।

2. निदानात्मक परीक्षण - निदानात्मक परीक्षणों का प्रयोग अधिक किया जाता है। इसमें

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार के परीक्षण शाब्दिक तथा अशाब्दिक होते हैं। इनके

प्रयोग से छात्रों के विभिन्न पक्षों के व्यवहारों का मापन किया जाता है, जैसे-शैक्षिक योग्यता, बुद्धि अभिरूचि,

अभिवृनि, प्रवणता, व्यक्तित्व के गुणों तथा विशिष्ट व्यावसायिक कौशलों का मापन किया जाता है।

निदानात्मक परीक्षणों की रचना के सोपान - परीक्षणों की रचना के लिए अधोलिखित सोपानों का अनुसरण किया जाता है-

- उद्धेश्यों का निर्धारण तथा पाठ्यवस्तु के प्रकरणों की रूप रेखा

- पाठ्यवस्तु विश्लेषण तार्विक क्रम में, (अ) पाठ्यवस्तु के प्रकरणों का क्रम, (ब) सीखने के सोपानों का क्रम,

- पाठ्यवस्तु के कठिनाई क्रम का निर्धारण,

- परीक्षण के पदों के प्रकार का निर्धारण,

- परीक्षण के पदों का सुधार,

- पाठ्यवस्तु के तार्किक क्रम का विश्लेषण, तथा

- परीक्षण के अन्तिम प्रारूप की तैयारी।

इस प्रकार ऐसे भी कारण होते हैं जो अमयापक की पहुच में नहीं होते, जिसमें माता-पिता तथा अन्य लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

3. पढ़ने का निदानात्मक परीक्षण - निदानात्मक परीक्षणों में यह माना जाता है कि पढ़ने के कौशलों का मापन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसका

प्रमुख कारण यह है कि शैक्षिक निष्पत्ति में पढ़ने की क्षमताओं या पढ़ने के कौशल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

पढ़ने का निदानात्मक परीक्षण आयोवा साइलेन्ट रीडग टेस्ट (Iowa Silent Reading Test) एक विशेष प्रकार का

परीक्षण है। जिसमें कई उप-परीक्षणों को सम्मिलित किया गया है।

वे इस प्रकार हैं-

इन त्रुटियों के आधार पर पढ़ने की कठिनाई के कारणों के सम्बन्ध में संकेत मिलता है। जैसे-गलत उच्चारण में तुतलाना या शर्माना तथा गलत वर्तनी में दृष्टि का दोष आदि कारणों का बोध होता है। शिक्षक इन कारणों को ज्ञात करके छात्रों को समुचित निर्देशन तथा सुधारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करता है।

गणित कौशलों हेतु निदानात्मक परीक्षण - पढ़ने के निदानात्मक परीक्षणों के बाद दूसरा स्थान गणित के निदानात्मक परीक्षण का है, जो छात्रों की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है। गणित अपेक्षाकृत एक कठिन विषय है, इसलिए इसमें निदानात्मक परीक्षणों का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। गणित में कम्पास डाइग्नोस्टिक टेस्ट इन अर्थमेटिक (Compass Diagnostic Tests in Arithmetic) का प्रयोग अधिक किया गया है। इसमें कक्षा दो से आठ तक के लिए, प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। इसमें प्रमुख रूप से चार प्रकार के उप-परीक्षणों को सम्मिलित किया गया है। यह गणित मूल कियायें मानी जाती हैं- 1. जोड़ना (Addition) 2. घटाना (Subtraction)

3. गुणा करना (Multiplication) 4. भाग करना (Division) इन चारों को उप-परीक्षणों में निहित कौशलों में विभाजित किया गया है और उनमें से प्रत्येक के परीक्षण के लिए अलग-अलग परीक्षणों की रचना की गयी है।

इन परीक्षणों को छात्रों का निदान करने के लिए दिया जाता है, परीक्षक गलतियों की प्रकृति पहचानने का प्रयास करता है। इसमें साधारणतया अधोलिखित कठिनाइयाँ (त्रुटिया) पायी जाती हैं:-

- गद्य की बोधगम्यता तथा अध्ययन की गति (Rate of Reading and Comprehensiveness of Prose)

- पद्य की बोधगम्यता तथा सौन्दर्यानुभूति (Poetry Comprehension and Appreciation)

- विभिन्न प्रकार के पाठ्यवस्तु की शब्दावली (Vocabulary in Different Content Areas)

- वाक्यों का अर्थ (Meanning of Sentences) तथा

- परिच्छेद की बोधगम्यता (Paragraph Comprehension)।

इन त्रुटियों के आधार पर पढ़ने की कठिनाई के कारणों के सम्बन्ध में संकेत मिलता है। जैसे-गलत उच्चारण में तुतलाना या शर्माना तथा गलत वर्तनी में दृष्टि का दोष आदि कारणों का बोध होता है। शिक्षक इन कारणों को ज्ञात करके छात्रों को समुचित निर्देशन तथा सुधारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करता है।

गणित कौशलों हेतु निदानात्मक परीक्षण - पढ़ने के निदानात्मक परीक्षणों के बाद दूसरा स्थान गणित के निदानात्मक परीक्षण का है, जो छात्रों की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है। गणित अपेक्षाकृत एक कठिन विषय है, इसलिए इसमें निदानात्मक परीक्षणों का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। गणित में कम्पास डाइग्नोस्टिक टेस्ट इन अर्थमेटिक (Compass Diagnostic Tests in Arithmetic) का प्रयोग अधिक किया गया है। इसमें कक्षा दो से आठ तक के लिए, प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। इसमें प्रमुख रूप से चार प्रकार के उप-परीक्षणों को सम्मिलित किया गया है। यह गणित मूल कियायें मानी जाती हैं- 1. जोड़ना (Addition) 2. घटाना (Subtraction)

3. गुणा करना (Multiplication) 4. भाग करना (Division) इन चारों को उप-परीक्षणों में निहित कौशलों में विभाजित किया गया है और उनमें से प्रत्येक के परीक्षण के लिए अलग-अलग परीक्षणों की रचना की गयी है।

इन परीक्षणों को छात्रों का निदान करने के लिए दिया जाता है, परीक्षक गलतियों की प्रकृति पहचानने का प्रयास करता है। इसमें साधारणतया अधोलिखित कठिनाइयाँ (त्रुटिया) पायी जाती हैं:-

- जोड़ में हासिल लगाना नहीं आता,

- घटाने में उधार लेना नहीं आता,

- उधार लेकर अगले अंक में एक कम करना नहीं आता,

- दशमलव लगाना नहीं आता,

- गुणा में तालिका का याद न होना।

- गुणा में हासिल लगाना नहीं आता,

- गुणा में दशमलव लगाना नहीं आता,

- भाग में तालिका याद न होना,

- अंकों में तालिका याद न होना,

- दशमलव अंक लगाना-आदि।

निदानात्मक परीक्षण के गुण तथा दोष

- छात्रों की कमजोरियों की दृष्टि से निदानात्मक परीक्षण की सबसे अधिक आवश्यकता होती है।

- निदानात्मक परीक्षणों के आधार पर सुधारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। उपचारी शिक्षण को विकसित किया जाता है।

- इनके आधार पर छात्र की उपलब्धियों के सम्बन्ध में विश्वसनीय कारण ज्ञात किए जाते हैं।

- निदानात्मक उप-परीक्षणों की वैधता एवं विश्वसनीयता कम होती है। परन्तु आपस में सह-सम्बन्ध अधिक होता है।

- निदानात्मक परीक्षण में अधिक समय लगता है और उनकी रचना करना भी कठिन होता है।

ये किस ने दिया है

ReplyDeletePlease comment

ReplyDelete