व्यक्तित्व मापन की विधियों से तात्पर्य एक ऐसे परीक्षण, यन्त्र या विधि से है, जिसके द्वारा व्यक्तित्व शीलगुणों का मूल्यांकन किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार व्यक्तित्व को उन गुणों या लक्षणों का समूह कहा गया है जिनके कारण विभिन्न व्यक्तियों में भिन्नता दिखाई देती है।

आधुनिक शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता को विशेष महत्व दिया जाता है। विद्यार्थियों को शैक्षिक व्यावसायिक और व्यक्तिगत निर्देश देने लिए व्यक्तित्व की विशेषताओं को जानना आवश्यक होता है अतः शिक्षा की प्रक्रिया में व्यक्तित्व के मापन का व्यापक महत्व होता है।

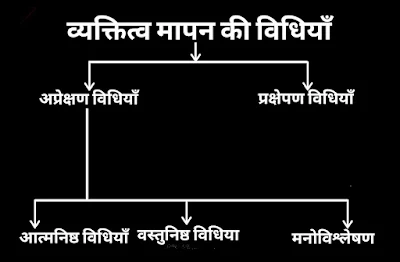

व्यक्तित्व मापन की विधियां या परीक्षण

अनेक मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व परीक्षण की विभिन्न विधियों का विवेचन किया है। व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए जिन विधियों या परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है, वे हैं-1. आत्मनिष्ठ विधि

इस विधि में व्यक्तित्व-जाँच स्वयं परीक्षक द्वारा या उसके

परिचितों की सहायता से की जाती हैं इसमें निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है-

- जीवन इतिहास विधि

- प्रश्नावली विधि

- साक्षात्कार विधि

- आत्मकथा लेखन विधि

2. वस्तुनिष्ठ विधि

इस विधि में व्यक्ति के बाह्य आचरण का अध्ययन किया जाता

है। ये निम्नलिखित हैं-

- नियंत्रित निरीक्षण विधि

- मापन रेखाविधि

- समाजमिति विधि

- शारीरिक परीक्षण

3. प्रक्षेपी विधि

प्रक्षेपण का तात्पर्य उस विधि से है जिसमें परीक्षार्थी के सामने ऐसी

उत्तेजक परिस्थिति प्रस्तुत की जाती है जिसमें वह अपने विचारों, भावनाओं और मनोवृत्तियों और संवेगों को दूसरों

में देखता है और अपने अचेतन मन में एकत्र हुई बातों को प्रकट करता है।

जैसे अचेतन मन की झुंझलाहट को दूसरों को डाँटने या लड़ने के द्वारा व्यक्त करना है।

प्रक्षेपी विधि में विषयी को

किसी बाह्य वस्तुओं के सहारे अपने अन्दर उठे हुए विचारों को प्रक्षेप करने के लिए कहते हैं। प्रक्षेपी विधि द्वारा

व्यक्तित्व सम्बन्धी उन पहलुओं का पता चल जाता है जिनसे कि व्यक्ति स्वयं अनभिज्ञ होता है। प्रमुख प्रक्षेपी विधियां

निम्नलिखित हैं-

- प्रासंगिक अंतर्बोध् परीक्षण

- बाल सम्प्रत्यक्ष परीक्षण

- रोर्शाक परीक्षण

- वाक्य-पूर्ति तथा कहानी पूर्ति परीक्षण

4. मनोविश्लेषण विधि

इसमें निम्न दो विधियां आती हैं-

- स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण

- स्वप्न विश्लेषण

1. जीवन-इतिहास विधि - इस विधि में व्यक्ति से सम्बन्धित उसके शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक विशेषताएँ, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताएँ, उसके सामाजिक सम्बन्ध्, उसके परिवार के इतिहास आदि का अध्ययन करके सूचनाएँ एकत्रित की जाती हैं। ये सूचनाएँ व्यक्ति के भूतकालीन विवरण, वर्तमान काल के विवरण तथा आगे आने वाली सम्भावनाओं से सम्बन्धित होती हैं। इस विधि में अध्ययनकत्र्ता विभिन्न स्रोतों से व्यक्ति के माता-पिता, सगे सम्बन्धी, मित्रा, पड़ोसी, डाॅक्टर आदि की सहायता से सूचनाएँ प्राप्त करता है। इस विधि का प्रयोग प्रायः मनोवैज्ञानिक रोगों के उपचार के लिए किया जाता है तथा इसे विशेष रूप से मानसिक चिकित्सक अपनाते हैं।

2. प्रश्नावली विधि -इस विधि में व्यक्तित्व के विभिन्न गुणों से सम्बन्धित प्रश्नों की एक सूची तैयार की जाती है जिसमें व्यक्ति को लिखित ‘हाँ’, या नहीं में उत्तर देना पड़ता है। इस विधि को ‘कागज पेंसिल परीक्षण’ भी कहते हैं। इन प्रश्नावलियों की सहायता से व्यक्तित्व की विशेषताओं और गुण जैसे-रुचि, अरुचि, आत्मविश्वास, सामाजिकता, अन्र्तमुखी प्रवृत्ति तथा अधीनता की प्रवृत्ति आदि की परीक्षा की जाती है। इन प्रश्नावलियों के मुख्य चार प्रकार निम्नलिखित हैं-

(i) बन्द प्रश्नावली - इसमें प्रत्येक प्रश्न के सामने ‘हाँ’ या ‘नहीं’ लिखा रहता है।

परीक्षाओं को हाँ या नहीं में से एक को काटकर उत्तर देना पड़ता है, जैसे-

- क्या आप जरा-सी बात पर परेशान हो जाते हैं? हाँ/नहीं

- क्या आप लोगों से मिलना-जुलना पसन्द करते हैं? हाँ/नहीं

- क्या आप सामाजिक अवसरों पर पीछे रहना चाहते हैं? हाँ/नहीं

(iii) सचित्र प्रश्नावली -इस प्रश्नावली में कुछ चित्र दिये रहते हैं। परीक्षार्थी को

दिये हुए विभिन्न चित्रों पर निशान लगाकर प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है।

(iv) मिश्रित प्रश्नावली -इस प्रश्नावली में उपर्युक्त प्रश्नावलियों के प्रश्नों का मिश्रण होता है।

3. साक्षात्कार विधि - इस विधि में साक्षात्कार करने वाला (परीक्षक) परीक्षार्थी से कुछ प्रश्नों द्वारा आवश्यक सूचनाएँ प्राप्त करता है जो कि व्यक्ति की व्यक्तित्व-सम्बन्धी विशेषताओं को समझने में सहायक होती है। इस विधि का प्रयोग सबसे अधिक सरकारी नौकरियों के चुनाव में किया जाता है।

4. आत्मकथा लेखन विधि - इस विधि में परीक्षा लेने वाला परीक्षार्थी को व्यक्तित्व से सम्बन्धित एक शीर्षक देता है और उसी से सम्बन्ध्ति अपना व्यक्तिगत इतिहास लिखने को कहता है। परीक्षक उसे पढ़कर उस व्यक्ति के सम्बन्ध् में विचार प्रकट करता है।

5. नियंत्रित निरीक्षण विधि - इस विधि का प्रयोग मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की नियंत्रित परिस्थितियों में किया जा सकता है। इसमें परीक्षक व्यक्ति की विभिन्न क्रियाओं तथा आचरण-व्यवहार का अध्ययन करता है। इन्हीं के आधार पर व्यक्तित्व की विशेषताएँ मालूम की जाती हैं।

6. मापन रेखा विधि - इस विधि में व्यक्तित्व सम्बन्धी गुणों का मूल्यांकन स्वयं व्यक्ति से या उसके सम्पर्वफ में रहने वाले व्यक्तियों से करवाया जाता है कि वे अमुक व्यक्ति के गुणों पर अपने विचार प्रकट करें। जिस गुण की परीक्षा करनी होती है। उस गुण का श्रेणी या वर्ग-विभाजन करने के लिए एक रेखा को 3, 5 या 7 बराबर भागों में बाँट दिया जाता है। जिस वर्ग या श्रेणी को सबसे अधिक मत या अंक मिलते हैं व्यक्ति को उसी प्रकार का समझा जाता है जैसे-

क्या वह बालक ईमानदार है?

बिल्कुल ईमानदार ईमानदार औसत बेईमान बिल्कुल बेईमान

क्या आपको छोटी-छोटी बातें परेशान कर देती हैं?

सदा बहुत बार कभी-कभी कम बार कभी नहीं

बिल्कुल ईमानदार ईमानदार औसत बेईमान बिल्कुल बेईमान

क्या आपको छोटी-छोटी बातें परेशान कर देती हैं?

सदा बहुत बार कभी-कभी कम बार कभी नहीं

उपर्युक्त पाँच उत्तरों में से व्यक्ति जो उत्तर देना चाहता है उस पर निशान लगा देता है।

7. समाजमिति विधि - इस विधि द्वारा व्यक्ति के सामाजिक गुणों की परीक्षा की जाती है। इसमें इस प्रकार के प्रश्न

पूछे जाते हैं-

- क्या आप अपनी जान-पहचान कुछ विशेष लोगों तक ही सीमित रखना पसन्द करते हैं? हाँ/नहीं

- क्या आप सामूहिक कार्यों में नेता बनना या पहल करना पसन्द करते हैं? हाँ/नहीं

- प्लेन्थीसोमोग्राफ - नामक यंत्र द्वारा रक्तचाप देखा जा सकता है। इससे रक्त के दबाव का पता लगता है।

- इलेक्ट्रो-कार्डियोग्राफ - नामक यंत्र द्वारा हृदय-गति की जाँच की जाती है।

- स्पफीग्मोग्राफ - नामक यंत्र की सहायता से नाड़ी की गति का पता लगाया जाता है।

- न्यूमोग्राफ - नामक यंत्र से साँस की गति मापी जाती है और साँस लेने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है।

- साइको-गैलवनोमीटर - नामक मंत्र की सहायता से त्वचा की अनुक्रिया में होने वाले परिवर्तनों की जाँच की जाती है। संवेग की अवस्था में त्वचा पर पाये जाने वाले विद्युत तत्वों में कमी या वृ(ि हो जाती है जैसे-भयभीत होने पर शरीर के रोंगटे खड़े हो जाना, मुँह पीला पड़ जाना आदि। इस प्रकार इस यंत्रा द्वारा व्यक्ति में होने वाले संवेगात्मक परिवर्तन को समझने का प्रयत्न किया जाता है। उपर्युक्त यंत्रों की सहायता से व्यक्ति के शारीरिक लक्षणों का पता लगाकर उसके साहस, वीरता, भक्ति कायरता तथा अपराध वृत्ति का पता लगाया जा सकता है।

- वायलन बजाता हुआ एक बालक।

- एक लड़की जिसके हाथ में कुछ किताबें हैं, एक दूसरी स्त्री उसकी ओर निगाह गड़ाए हुए है और कुछ दूर पर खेत में काम करता हुआ एक किसान।

- सीधी कोहनी पर सिर थामे हुए फर्श पर पड़ा हुआ एक बालक जिसके पास एक पिस्तौल रखी है।

- नीचा सिर किए हुए, सीधे हाथ को सिर पर रखे हुए तथा बाएँ हाथ से दरवाजा थामे हुए एक स्त्री। इसी प्रकार अन्य चित्रों में किसी-न-किसी घटना को चित्रित किया जाता है। परीक्षा आरम्भ करते समय परीक्षक निम्नांकित निर्देश परीक्षार्थी को देता है-

- ये कौन लोग हैं?

- पहले क्या बात हुई होगी जिससे यह घटना चित्र में दिखायी गयी है?

- इस समय क्या हो रहा है?

- ये लोग क्या सोच रहे हैं? उनके मन में क्या भाव उठ रहे हैं? इसका क्या अन्त होगा?

10. बाल सम्प्रत्यक्ष परीक्षण -यह परीक्षा बच्चों के व्यक्तित्व-व्यवस्थापन की जाँच करने के लिए प्रयोग

में लाई जाती है। इनमें चित्रों की संख्या 10 होती है। ये चित्र किसी-न-किसी जानवर से सम्बन्धित होते हैं जो कि

मनुष्यों की तरह व्यवहार करते दिखाई देते हैं। इनके माध्यम से बच्चों की विभिन्न रुचियों, क्रियाओं और समस्याओं

के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

11. रोर्शाक परीक्षण या स्याही-धब्बा परीक्षण-इस विधि का आविष्कार स्विट्जरलैण्ड के प्रसि( मनोवैज्ञानिक हरमैन रोर्शाक ने किया। इस परीक्षण में 10 प्रमाणित स्याही लगे धब्बे के कार्डों का प्रयोग किया जाता है। इन कार्डों में पाँच बिल्कुल काले हैं, दो काले और लाल हैं और तीन में कई रंग मिले हैं।

11. रोर्शाक परीक्षण या स्याही-धब्बा परीक्षण-इस विधि का आविष्कार स्विट्जरलैण्ड के प्रसि( मनोवैज्ञानिक हरमैन रोर्शाक ने किया। इस परीक्षण में 10 प्रमाणित स्याही लगे धब्बे के कार्डों का प्रयोग किया जाता है। इन कार्डों में पाँच बिल्कुल काले हैं, दो काले और लाल हैं और तीन में कई रंग मिले हैं।

परीक्षण विधि- इस विधि का प्रयोग करने के लिए परीक्षण को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। परीक्षण

का प्रयोग करने के पहले निम्नलिखित निर्देश दिया जाता है- भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को इन धब्बों में भिन्न-भिन्न वस्तुएँ दिखाई देती हैं। तुमको ये धब्बे एक-एक करके दिखाये

जायेंगे। प्रत्येक कार्ड को ध्यान से देखो और मुझे बताओ की तुम इनमें क्या देखते हो? जितनी देर तक कार्ड देखना

चाहो देख सकते हो, किन्तु जो वस्तुएँ इस चित्र में तुम्हें नजर आती हों उन सबको बताते जाओ। जब तुम उसको

पूरी तरह से देख लो तब मुझे लौटा दो, एक धब्बे को दिखाते हुए यह क्या हो सकता है।

दिए गए निर्देश के बाद एक-एक करके ये कार्ड दिखाए जाते हैं। इन धब्बों को देखकर जो

प्रतिक्रिया करता है, उसे लिखता जाता है।

विश्लेषण - उत्तरों का विश्लेषण निम्नलिखित चार बातों के आधार पर किया जाता है-

विश्लेषण - उत्तरों का विश्लेषण निम्नलिखित चार बातों के आधार पर किया जाता है-

- स्थान -इसमें यह देखा जाता है कि परीक्षार्थी ने धब्बे के किसी विशेष भाग के प्रति प्रतिक्रिया की है या पूरे धब्बे के प्रति।

- गुण -इसमें यह देखा जाता है कि उसकी प्रतिक्रिया धब्बे की बनावट के कारण है या विभिन्न रंगों के कारण या गति के कारण है।

- विषय -इसमें यह देखा जाता है कि परीक्षार्थी धब्बे में मनुष्य की आकृति देखता है, या पशु की या किसी वस्तु की, या प्राकृतिक दृश्यों की।

- समय-इसमें यह देखा जाता है कि परीक्षार्थी ने प्रत्येक धब्बे को देखने में कितना समय लिया।

12. वाक्य-पूर्ति तथा कहानी पूर्ति-परीक्षण-इसमें सामने कुछ अधूरे वाक्य तथा अधूरी

कहानियों को प्रस्तुत किया जाता है। वह अपने मन में आए हुए शब्दों तथा विचारों द्वारा इन वाक्यों और कहानियों

में अपनी इच्छाओं तथा संवेगों को प्रकट करता है इनके अधर पर उसके व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है।

13. स्वतंत्र शब्द-साहचर्य परीक्षण-इस परीक्षण द्वारा व्यक्ति की आंतरिक मनोदशा का पता लगाया जाता है। इस

परीक्षण में 50 से 100 तक चुने हुए उद्दीपक शब्द होते हैं। व्यक्ति के सामने एक

शब्द को बोलता है, जैसे-घर, पानी, मिठाई आदि। इन शब्दों से सम्बन्ध्ति जितने शब्द या विचार उसके मन में आ

सकते हैं उन्हें व्यक्त करने के लिए उसे उत्साहित किया जाता है। परीक्षक परीक्षार्थी द्वारा बोले गये शब्दों को तथा

प्रत्येक शब्द को तथा प्रत्येक शब्द के ‘प्रतिक्रिया काल’ को लिखता जाता है और अन्त में दिये गये उत्तरों के आधार

पर व्यक्तित्व-मूल्यांकन किया जाता है।

14. स्वप्न-विश्लेषण-यह विधि मानसिक चिकित्सा करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति से अपने स्वप्नों को याद करके या लिखने या बताने के लिए कहा जाता है। इन स्वप्नों में व्यक्ति के अचेतन मन की इच्छाओं और भावनाओं का ज्ञान प्राप्त किया जाता है।

14. स्वप्न-विश्लेषण-यह विधि मानसिक चिकित्सा करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति से अपने स्वप्नों को याद करके या लिखने या बताने के लिए कहा जाता है। इन स्वप्नों में व्यक्ति के अचेतन मन की इच्छाओं और भावनाओं का ज्ञान प्राप्त किया जाता है।

इस विधि में कुछ कठिनाई होती है, क्योंकि व्यक्ति

को स्वप्न ठीक से याद नहीं रह पाते। व्यक्ति द्वारा दिये गये उत्तरों के आधार पर उसकी समस्याओं का समाधान

करने का प्रयत्न किया जाता है।

Very nice

ReplyDeleteNice

ReplyDelete