सामान्यता: मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था का अर्थ उस अवस्था से लगाया

जो औसतन जन्म से 5-6 वर्ष तक चलती है।

शैशवावस्था की परिभाषा

1. हरलाॅक यह जन्म से लेकर दो सप्ताह तक चलती है। दो सप्ताह बाद बालपन आरम्भ होता है और दो वर्ष तक रहता है। दो वर्ष बाद प्रारम्भिक बाल्यावस्था आती है और 6 वर्ष तक की आयु तक रहती है।

2. एडलर के अनुसार “शैशवावस्था

द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। शैशवावस्था में विशेषकर जन्म से 3

वर्ष तक की आयु होने के दौरान शारीरिक विकास की गति अत्यंत तीव्र रहती है।

3. क्रो और क्रो ने लिखा है शैशवावस्था औसतन जन्म से पाँच या छः वर्ष तक चलती है, जिसमें इन्द्रियाँ काम करने लगती है और बालक रेंगना, चलना और बोलना सीखता है।

शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं

शैशवावस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास से सम्बन्धित कुछ प्रमुख विशेषताएं

निम्नलिखित हैं-

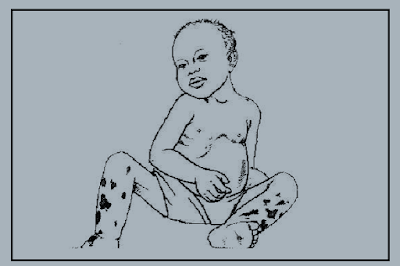

1. शारीरिक विकास में तीव्रता - बालक के जीवन के प्रथम तीन वर्षों में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। प्रथम वर्ष में लम्बाई तथा भार दोनों में तीव्र वृद्धि होती है। उसकी कर्मेन्द्रियों, आन्तरिक अंगों, माँसपेशियों आदि का भी उत्तरोत्तर विकास होता है।

2. अपरिपक्वता - इस समय शिशु शारीरिक तथा बौद्धिक रूप से अपरिपक्व होता है। धीरे-धीरे स्वाभाविक रूप से वह पालन-पोषण द्वारा परिपक्व होता है।

3. पर-निर्भरता - जन्म के बाद कुछ समय तक वह बड़ी असहाय स्थिति में रहता है। उसे भोजन तथा अन्य शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा स्नेह और सहानुभूति प्राप्त करने के लिए दूसरे पर आश्रित रहना पड़ता है।

4. मूल प्रवृत्तयात्मक व्यवहार - इस समय शिशु का अधिकांश व्यवहार मूल-प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। भूख लगने पर वह रोता, क्रोधित होता है और जो भी वस्तु उसके पास होती है उसी को मुंह में डाल लेता है।

5. मानसिक क्रियाओं की तीव्रता - शिशु की मानसिक क्रियाओं के अन्तर्गत ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि का विकास तेजी से होता है। इस सम्बन्ध में गुडएनपफ का विचार है- व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है। उसका आधा तीन वर्ष की आयु तक हो जाता है।

6. सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता - इस समय सीखने की गति बहुत तेज होती है। गेसेल का कथन है- बालक प्रथम छः वर्षों में, बाद के बारह वर्षों से दूना सीख लेता है।

7. दोहराने की प्रवृत्ति - ऐसा करने में उसे आनन्द मिलता है। इसी आधार पर किन्डरगार्टन तथा मान्टेसरी स्कूलों में बच्चों से गीत और रचना की आवृत्ति कराई जाती है।

8. अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति - शिशु सबसे अधिक और जल्दी अनुकरण विधि से सीखते हैं। परिवार में माता-पिता, भाई-बहनों तथा अन्य सदस्यों के व्यवहार का वह अनुकरण करता है और सीखता है।

9. प्रत्यक्षात्मक अनुभव द्वारा सीखना - मानसिक रूप से परिपक्व

न होने के कारण वह प्रत्यक्ष और स्थूल वस्तुओं के सहारे सीखता है। किन्डरगार्टन तथा मान्टेसरी प्रणाली में उपहारों

तथा शिक्षा उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इनका निरीक्षण वह करता है और ज्ञानेन्द्रियों द्वारा अनुभव प्राप्त करता

है।

10. संवेगों को प्रदर्शन - शिशु जन्म से ही संवेगात्मक व्यवहार का प्रदर्शन करता

है। रोना, चिल्लाना, हाथ-पैर पटकना आदि क्रियाएँ संवेगपूर्ण ही होती हैं। बाल-मनोवैज्ञानिकों के अनुसार आरम्भ

में शिशु में मुख्य रूप से चार संवेग पाए जाते हैं- भय क्रोध प्रेम और पीड़ा।

11. आत्म प्रेम की भावना - शैशवावस्था में शिशु में आत्म-प्रेम की भावना प्रबल होती

है। इस समय वह यह चाहता है कि केवल उसे ही माता-पिता एवं भाई-बहनों का पूर्ण स्नेह मिले। ऐसा न होने

पर वह अन्य भाई-बहनों से ईर्ष्या करने लगता है। जो वस्तु या खिलौना उसे दिया जाता है, उसे वह दूसरों को न

देकर, अपने पास ही रखना चाहता है।

12. काम प्रवृत्ति - प्रफायड तथा अन्य मनोविश्लेषणवादियों का कहना है कि इस अवस्था में

शिशु की प्रेम भावना काम-प्रवृत्ति पर आधारित होती है, और यह प्रवृत्ति बड़ी प्रबल होती है, किन्तु उसका प्रकाशन

वयस्कों की भांति नहीं होता। शिशु का अपने अंगों से प्रेम करना, माता का स्तनपान करना, हाथ पैर का अंगूठा चूसना

आदि काम-प्रवृत्ति के सूचक हैं।

13. नैतिक भावना का अभाव - इस समय शिशु का नैतिक विकास नहीं हो

पाता है। उसे अच्छी बुरी, उचित और अनुचित बातों का ज्ञान नहीं होता है। वह वही कार्य करता है जिसमें उसे आनन्द

आता है भले ही वह नैतिक रूप से अवांछनीय हो। जिन कार्याें से उसे दुःख होता है उन्हें वह छोड़ देता है।

राॅस

ने कहा है- आगे चलकर सामाजिक वातावरण इस आनन्द और दुःख प्रेरक को कुछ-कुछ व्यवस्थित रूप से,

पारितोषिक और दण्ड देकर पुनः बल देता है।

14. अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति - यदि हम शिशु

के व्यवहार का भली-भाँति निरीक्षण करें तो हम देख सकते हैं कि उसमें पहले एकांत में खेलने और फिर बाद में

दूसरों के साथ खेलने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति का क्रो और क्रो ने इस प्रकार वर्णन किया है- बहुत ही

छोटा शिशु अकेले खेलता है। धीरे-धीरे वह दूसरे बालकों के समीप खेलने की अवस्था से गुजरता है। अन्त में, वह

अपनी आयु के बालकों के साथ खेलने में महान् आनन्द का अनुभव करता है।

16. सामाजिक भावना का विकास - शैशवावस्था के अन्तिम वर्षों में

सामाजिक भावना का विकास होता है। वैलेन्टाइन का विचार है- 4 या 5 वर्ष के बालक में

अपने छोटे भाई-बहनों या साथियों की रक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। वह दो से पाँच वर्ष तक के बच्चों के साथ

खेलना पसंद करता है। वह अपनी वस्तुओं में दूसरों को साझीदार बनाता है। वह दूसरे बच्चों के अधिकारों की रक्षा

करता है और दुःख में उनको सांत्वना देने का प्रयास करता है। शिक्षा की दृष्टि से मानव जीवन में शैशवकाल का

बहुत महत्त्व है।

वैलेन्टाइन ने इसे सीखने का आदर्शकालय् कहा है। इसी प्रकार

वाटसन ने भी अपने विचार प्रस्तुत किये हैं-

शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता, विकास की और विफसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती

है।

अतः इस काल में शिशु की शिक्षा के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों का ध्यान देना आवश्यक है

- पालन-पोषण- सर्वप्रथम शिशु के पालन-पोषण में पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए। शारीरिक विकास के लिए पौष्टिक व संतुलित भोजन की व्यवस्था करनी चाहिये।

- स्वच्छ वातावरण- स्वस्थ विकास के लिये घर तथा विद्यालय में शांत और स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए।

- व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान- जब वे थोड़ा समझने लगें तो उन्हें व्यक्तिगत स्वच्छता के लिये शिक्षा देनी चाहिए।

- स्नेह पूर्ण व्यवहार- माता-पिता को शिशु का पालन बड़े प्रेम और स्नेह से करना चाहिए। प्रेम और स्नेह का शिशु के नाड़ी मंडल पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, इससे उसका विकास उचित दिशा में होता है।

- मूल प्रवृत्तियों की प्रोत्साहन- शिशु की मूल-प्रवृत्तिशों का दमन न किया जाये, बल्कि इनका मार्ग निर्देशन होना चाहिए। मूल-प्रवृत्ति को दबाने का प्रभाव शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ता है।

- जिज्ञासा की संतुष्टि- शिशु की जिज्ञासा-प्रवृत्ति को संतुष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। उनके प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देना चाहिए।

- आत्म प्रदर्शन के लिये अवसर- शिशु में आत्म-प्रदर्शन की प्रवृत्ति होती है। अतः माता-पिता, अभिभावक तथा शिक्षकों को ऐसे कार्य करवाने चाहिए जिससे उसे आत्म-प्रदर्शन का अवसर मिले।

- क्रिया तथा खेल द्वारा शिक्षा- शिशु जन्म से ही क्रियाशील होता है। खेल में उसकी सहज रुचि होती है। अतः उसे खेल द्वारा तथा करके सीखने का पूर्ण अवसर देना चाहिए।

- कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियों का प्रशिक्षण- शिशु की कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियों के विकास के लिए घर तथा विद्यालय में शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। किन्डरगार्टन तथा मान्टेसरी प्रणाली में कर्मेन्द्रियों, ज्ञानेन्द्रियों तथा मांसपेशियों के प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाता है।

- आत्माभिव्यक्ति के लिए अवसर-आत्माभिव्यक्ति का सबसे उत्तम साधन मातृभाषा है। अतः अभिभावकों और शिक्षकों को उन्हें छोटी-छोटी कहानियाँ, कविताएँ सुनानी तथा याद करवानी चाहिए तथा सरल भाषा में वार्तालाप करना चाहिए।

- शिक्षा में संगीत का स्थान- शिशु आरम्भ से ही संगीत-प्रिय होता है। वह लोरी सुनकर जल्दी सो जाता है। शिशु-विद्यालय में शिक्षा-कार्य के लिए गीतों का प्रयोग किया जाता है। गीतों की सहायता से मानसिक तथा शारीरिक विकास होता है।

- मानसिक विकास के लिए अवसर- शिशु को सोचने-विचारने के लिए अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। इसके लिए बातचीत, निरीक्षण, संवेदन, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना और स्मृति के विकास की ओर अधिक ध्यान देना आवश्यक है।

- व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान- शिशु के स्वाभविक विकास के लिए शिक्षा देते समय व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान देना आवश्यक है।

- सामाजिक भावना का विकास- शैशव के अन्तिम दिनों में इस भावना का उदय होने लगता है। अतः अभिभावकों तथा शिक्षकों को दूसरे बालकों से मिलने जुलने तथा खेलने के लिए उचित अवसर देना चाहिए ताकि उसमें, सामाजिक भावना का विकास भली-भाँति हो।

- अच्छी आदतों के निर्माण के लिए अवसर-अभिभावकों तथा शिक्षकों को आरम्भ से ही शिशु में सत्य बोलने, बड़ों का आदर करने, समय पर काम करने, स्वच्छता सफाई रखने तथा अन्य अच्छी आदतों का निर्माण करने का प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि ये आदतें ही हमारे भावी जीवन का निर्माण करती हैं।

- नैतिक तथा चारित्रिक विकास के लिये शिक्षा- इसके लिए माता-पिता तथा शिक्षकों को बालकों के सामने अच्छे आदर्श तथा आचरण प्रस्तुत करने चाहिए क्योंकि बालक अनुकरणशील होते है। इसके अतिरिक्त उन्हें आदर्श चरित्रा, वीरों, नेताओं और महापुरुषों की छोटी-छोटी कथाएँ सुनानी चाहिए।

- भय तथा दंड से दूर रखना- शिशु को छोटी-छोटी बातों पर भय न दिखाना चाहिए और न ही उन्हें दंड देना चाहिए। भय तथा दण्ड का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। अनुशासन में रखने के लिए दण्ड के हानिप्रद रूप को न अपनाना चाहिए, बल्कि पुरस्कार और दण्ड का उचित प्रयोग किया जाये।

- संवेगात्मक सुरक्षा- शिशु के संवेगात्मक विकास में सबसे महत्त्वपूर्ण त्तव स्नेह होता है जो कि उसे दूसरों से मिलता है तथा वह भी दूसरों को देने का प्रयत्न करता है। अतः अभिभावकों तथा सामाजिक के अतिरिक्त शिक्षकों को भी उसके साथ स्नेह पूर्ण व्यवहार करना है ताकि शिशु में भी दूसरों के प्रति स्नेह अनुभव करने की आवश्यक क्षमता उत्पन्न हो सके। मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्नेह अत्यन्त आवश्यक है।

शैशवावस्था में शारीरिक विकास

शैशवावस्था में होने वाले शारीरिक विकास से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अधोलिखित हैं।

2. लम्बाई व भार - जन्म के समय शिशु की लम्बाई लगभग 51 सेमी0 होती है। प्राय: बालक जन्म के समय बालिकाओं से लगभग आधा सेमीण् अधिक लम्बे होते है। शैशवावस्था के विभिन्न वर्षो में बालक-बालिका की लम्बाई (सेमी0 में) निम्नांकित तालिका में दर्शाई गयी है।

शैशवावस्था में बालक एवं बालिकाओं की औसत लम्बार्इ (सेमी0)

| आयु | जन्म के | 3 माह | 6 माह | 9 माह | 1 वर्ष | 2 वर्ष | 3 वर्ष | 4 वर्ष | 5 वर्ष | 6 वर्ष |

| बालक | 51-5 | 62-7 | 64-9 | 69-5 | 73-9 | 81-6 | 88-8 | 96-0 | 102-1 | 108-5 |

| बालिका | 51-0 | 60-9 | 64-4 | 66-7 | 72-5 | 80-1 | 87-5 | 94-5 | 101-4 | 107-4 |

प्रारम्भ में शरीर का ढाँचा लगभग 17 से 22 इंच तक लम्बा होता है और 5-6 वर्ष तक यह लम्बाई 3 फुट हो जाती है इसी प्रकार से भार का विकास होता है। शैश्वावस्था में भार (किलोग्राम) की बढ़ोत्तरी निम्नलिखित तालिका द्वारा दर्शाई गयी है।

शैशवावस्था में बालक एवं बालिकाओं की औसत भार (किग्रा0)

| आयु | जन्म के | 3 माह | 6 माह | 9 माह | 1 वर्ष | 2 वर्ष | 3 वर्ष | 4 वर्ष | 5 वर्ष | 6 वर्ष |

| बालक | 3-2 | 5-7 | 6-9 | 8-4 | 7-9 | 10-1 | 11-8 | 13-5 | 14-8 | 16-3 |

| बालिका | 3-0 | 6-2 | 6-6 | 6-6 | 7-8 | 9-6 | 11-2 | 12-9 | 14-5 | 16-0 |

3. मस्तिष्क तथा सिर- नवजात का सिर उसके शरीर की अपेक्षा बडा़ होता है। जन्म के समय सिर की लम्बाई कुल शरीर की लगभग एक चौथाई होती है। मस्तिष्क का भार जन्म के समय लगभग 300-350 ग्राम होता है।

4. दाँत-

जन्म के समय शिशु के दाँत नहीं हाते है लगभग छठे या सातवें

माह में अस्थायी दूध के दाँत निकलने लगते है। एक वर्ष की आयु तक

दूध के सभी दाँत निकल आते है

5. हड्डियाँ - कई मनावेज्ञैानिको ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि शिशु की बनावट और उसकी हड्डियों के परिपक्व होने की गति के मध्य एक सम्बन्ध होता है। जिनका शरीर अधिक मजबूत और गठीला होता है, उनके शरीर की हड्डियों में परिपवक्ता तेजी से आती है।

6. स्नायु विकास- स्नायु मण्डल तथा स्नायकु ने दा्रें का विकास भी 3 वर्ष तक शीघ्रता से होता है।

7. माँसपेशियाँ - नवजात शिशु की माँसपेिशयो का भार उसके शरीर के कुल भार का लगभग 23 प्रतिशत होता है। माँसपेशियों के प्रतिशत भार में धीरे-धीरे बढ़ोत्तरी होती जाती है।

8. अन्य अंग - शिशु की भुजाओं तथा टांगो का विकास भी तीव्र गति से होता है। जन्म के समय शिशु के हृदय की धड़कन अनियमित होती है। कभी वह तीव्र हो जाती है तथा कभी धीमी हो जाती है। जैसे-जैसे हृदय बड़ा होता है वैसे-वैसे धड़कन में स्थिरता आ जाती है।