विशिष्ट बालक (Special child) का अर्थ

विशिष्ट बालकों को जानने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि सामान्य

बालक किसे कहते है। विद्यालय में हर समाज, हर वर्ग तथा भिन्न-भिन्न परिवारों

से बालक आते है ये सभी विभिन्न होते हुये भी सामान्य कहलाते है। परन्तु कुछ

ऐसे भी होते है तो शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक एवं सामाजिक गुणों की दृष्टि से

अन्य बालकों से भिन्न होते है। सामान्य बालक वे होते है जिनका शारीरिक

स्वास्थ्य एवं बनावट इस प्रकार की होती है कि उन्हे सामान्य कार्य करने मे किसी

प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होता है। जिनकी बुद्धि लब्धि औसत (90 से

110) के बीच होती है। ऐसे बालकों की शैक्षिक उपलब्धि कक्षा के अधिकांश

बालकों के समान होती है।

यह भी पढ़ें: विशिष्ट बालकों के लिये निर्देशन

विशिष्ट बालक की परिभाषा

क्रूशैंकं के अनुसार-”एक विशिष्ट बालक वह है जाे शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक रूप, सामान्य बुद्धि एवं विकास की दृष्टि से इतने अष्टिाक विचलित होते है कि नियमित कक्षा- कार्यक्रमो से लाभान्वित नही हो सकते है तथा जिसे विद्यालय में विशेष देखरेख की आवश्यकता होती है।”

यह भी पढ़ें: विशिष्ट बालक का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार

विशिष्ट बालक के प्रकार

विशिष्ट बालक सामान्य बालको से भिन्न होते है। विभिन्न प्रकार के विशिष्ट बालक आपस में भी एक दूसरे से भिन्न होते है। ये भिन्न बौद्धिक योग्यताओं में, शारीरिक योग्यताओ मे या शैक्षिक उपलब्धि मे हो सकते है।मुख्य रूप से सभी प्रकार के विशिष्ट बालको को चार वर्गो मे विभाजित

किया है-

1. शारीरिक विकलांग बालक

विकलांगों की शिक्षा हमारी लोकतात्रिक आवश्यकता है। यद्यपि विकलांगो के लिए विशेष शिक्षा और समन्वित शिक्षा की व्यवस्था की गई है लेकिन विकलांगो की संख्या को देखते हुए यह नगण्य है। विश्व विकलांग जनसंख्या के करीब 80 प्रतिशत विकलांग विकासशील देशो में रहते है।शारीरिक विकलांगता के क्षेत्र मे

नेत्रहीन, मूक और बधिर, विषमांग, विरूपति, विकृत हड्डी, लूले - लगड़े आते है।

1. दृष्टि विकलांगता

दृष्टि विकलांगता मानव समाज की सबसे दुखद स्थिति है यद्यपि वर्तमान समाज मे उपयोगी अनुसंधान के परिणामस्वरूप अनेक विशेष विद्यालयों की स्थापना हुई थी। इस विकलांगता के प्रमुख कारण संक्रामक रोग, दुर्घटना या चोट, वंशानुपात प्रभाव, परिवेश का प्रभाव तथा विषैले पदार्थो का प्रयोग आता है।60 से 70 प्रतिशत बच्चे संक्रामक रोग के कारण दृष्टिहीन होते है। दृष्टिहीन

बालको को छह वर्गो का विभाजन शिक्षा की दृष्टि से उपयुक्त माना गया है।

श्रवण दोष बालक की पहचान-

इस प्रकार के बालकों को पहचानने के लिये निम्नलिखित विधियों का उपयोग करते है-

- जन्मजात अथवा पूर्णाध वर्ग- इस वर्ग में पांच वर्ष के पूर्णाध आते है।

- इसमे वे पूर्णांध आते है जो 5 वर्ष के बाद दृष्टि खो बैठते है।

- आंशिक जन्मांध वर्ग मे दृष्टि कमजोर होती है। ऐसे बालक थोड़ा बहुत देख सकते है।

- आंशिक अंधता वर्ग में आंशिक दृष्टिहीन बालक आते है जिनकी दृष्टि किसी विकार, रोग के कारण किसी भी आयु मे कमजोर हो जाते है।

- आंशिक जन्मजात दृष्टि वर्ग के बालक केवल नाममात्र ही देख पाते है।

- आंशिक दृष्टि वर्ग के बालक किसी कारण से सामान्य दृष्टि खो देते है।

2. श्रवण विकलांगता

शारीरिक विकलांगता के अन्तर्गत दूसरा महत्वपूर्ण वर्ग मूक - बधिर विकंलागो का है। इसके अन्तर्गत वे बालक आते है जो किसी कारण से पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सुनने मे असमर्थ होते है।

- विकासात्मक पैमाना - इसमे सवंदेी गामक यत्रं के सदंभर् मे बालक के वर्तमान स्तर का पता लगाकर उसकी श्रवण विकलांगता का पता लगाते हैं।

- चिकित्सीय परीक्षण - इसमे बालक के श्रवण अङ्गो की क्रियाशीलता तथा निष्क्रियता की जांच करके श्रवण क्षमता का पता लगाया जाता है।

- जीवन इतिहास विधि - इसमे श्रवण दोषयुक्त बालक के जीवन विवरण का पता लगाकर, उसके स्वास्थ्य-इतिहास, विकास का इतिहास तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि को जानकर यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि श्रवण - दोष अनुवांशिक है अथवा अर्जित है।

- क्रमबद्ध निरीक्षण - इसमे माता पिता अथवा शिक्षक द्वारा बालक के व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है और बालक के असामान्य व्यवहार का पता लगाया जाता है।

- श्रवण यंत्र का प्रयोग करना चाहिए।

- आत्म विश्वास को विकसित करने के लिए नर्सरी शिक्षा देनी चाहिए।

- एक स्वर को दूसरे स्वर से भिन्न करने के लिए श्रवण प्रशिक्षण देना चाहिए।

- इनके लिए कक्षा व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि इन्हे आगे की पंक्ति में बैठाया जाए।

- शिक्षक को भी उच्च स्वर मे बोलना चाहिए तथा इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि छात्र शिक्षक के होठों को ठीक प्रकार देख सके।

वाक विकलागंता के कारण - वाक विकलागंता का कारण श्रवण - क्षमता में कमी या उसका विकारयुक्त होना है। कान के रोग के कारण यह विकृति आती है। मस्तिष्क पर चोट लग जाना, तालु कण्ठ, जीभ, दांत आदि में किसी प्रकार की विकृति के कारण यह विकलांगता आ जाती है। वातावरण के कारण भी यह विकार आ जाता है। वाणी विकार अनुकरण के आधार पर भी होता है।

यदि

बालक के वातावरण मे किसी प्रकार का दोष होता है तो वह इन दोषो को अपना

लेता है जैसे शब्दो का उच्चारण, उतार - चढाव, चेहरे के भाव इत्यादि अनुकरण

द्वारा सीखे जाते है।

वाक् विकलांगो का वर्गीकरण -

वाक् विकलांगो का वर्गीकरण -

- आंगिक विकृति

- सामान्य वाक् विकृति

- मानसिक वाक् विकृति

- विशेष वाक् विकृति

- वाक् - ध्वनि के शुद्ध एवं स्पष्ट टेप - रिकार्डर रखना।

- वाक् - विकृति का समुचित संग्रह करना।

- बालक को स्वस्थ तथा मनोरम वातावरण मे रखना।

- बालक के मुक्त विकास के लिए विद्यालय के वातावरण को सहज एवं स्वभाविकता प्रदान करना।

- वाक् - दोषी बालक को मौखिक अभिव्यक्ति के अधिक अवसर प्रदान करना।

3. अस्थि विकलांगता

अस्थि विकलांग बालक वे होते है, जिनकी मांसपेशियो, अस्थि व जोड़ो मे दोष या विकृति होती है जिससे वह सामान्य बालको की तरह कार्य नही कर पाते है और उन्हे विशेष सेवाओ, प्रशिक्षण, उपकरण, सामग्री तथा सुविधाओ की आवश्यकता होती है। इसमे पोलियोग्रस्त, आदि आते है।अस्थि विकलांगता के कारण वंशानुगत कारक - इसमे विकलांगता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तान्तरित होती है जोकि कार्यकुशलता मे बाधा उत्पन्न करती है।

- जन्मजात कारक - ये जन्म के समय के कारक होते है। इसमे गर्भावस्था में कुपोषण संक्रामक रोग, मां का दुर्घटना ग्रस्त होना प्रमुख है जिसके कारण बालक में अस्थिदोष उत्पन्न हो जाते है।

- अर्जित कारक - इसमे वे कारक आते है जो जन्म के पश्चात किसी प्रकार के दोष उत्पन्न करते है। इसके किसी प्रकार की दुर्घटना, बीमारियाँ जैसे पोलियों या अन्य बीमारी के लम्बे समय तक रहने पर होती है।

- ऐसे बालको के शिक्षक को विशेष ध्यान देना चाहिए तथा उनके बैठने के लिए उचित फर्नीचर की व्यवस्था करनी चाहिए।

- इन बालको के लिए एक स्थान पर बैठकर खेले जाने वाले खेलो का आयोजन होना चाहिए।

- इन बालकों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण व निर्देशन दिया जाना चाहिए। इनकी आवश्यकता के अनुसार इन्हे व्यवसाय उपलब्ध कराने चाहिए।

- ऐसे बालकों को कश्त्रिम अंग उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

- शिक्षको को इन बालको की सीमाओ को देखते हुये क्रियाए आयोजित की जानी चाहिए।

2. मानसिक रूप से विशिष्ट बालक

इसमें प्रतिभाशाली, मानसिक मंद एवं सश्जनात्मक बालक आते है।1. प्रतिभाशाली बालक

प्रतिभाशाली बालक वे बालक होते है जिनकी बौद्धिक क्षमताए सामान्य बालको की अपेक्षा अधिक होती है। ये जीवन के विभिन्न क्षेत्रो मे विशिष्ट प्रदर्शन करते है। टरमेन के अनुसार ऐसे बालको की बुद्धिलब्धि 140 से ऊपर होती है जबकि मिल के अनुसार 190 से 200 बुद्धि - लब्धि वाले बालक प्रतिभाशाली होते है।विटी के अनुसार प्रतिभाशाली बालक संगीत, कला, सामाजिक नेतश्त्व तथा

दूसरे विभिन्न क्षेत्रो मे अच्छा प्रदर्शन करते है।

शिक्षक के निरीक्षण द्वारा बालक का व्यवहार, रूचियों, योग्यताओ, क्षमताओ का ज्ञान प्राप्त कर प्रतिभाशाली बालको की पहचान की जाती है। विभिन्न प्रकार के अभिलेखो के आधार पर किसी भी विद्याथ्री की प्रतिभा को पहचाना जा सकता है। इसमे मुख्य रूप से संचयी अभिलेख, स्थानान्तरण अभिलेख, स्वास्थ्य अभिलेख, निर्देशन और परामर्श अभिलेख, मासिक प्रगति अभिलेख उपाख्यान संबधी अभिलेख है।

शिक्षक के निरीक्षण द्वारा बालक का व्यवहार, रूचियों, योग्यताओ, क्षमताओ का ज्ञान प्राप्त कर प्रतिभाशाली बालको की पहचान की जाती है। विभिन्न प्रकार के अभिलेखो के आधार पर किसी भी विद्याथ्री की प्रतिभा को पहचाना जा सकता है। इसमे मुख्य रूप से संचयी अभिलेख, स्थानान्तरण अभिलेख, स्वास्थ्य अभिलेख, निर्देशन और परामर्श अभिलेख, मासिक प्रगति अभिलेख उपाख्यान संबधी अभिलेख है।

प्रतिभाशाली बालको के शिक्षण के प्रमुख उपागम - प्रतिभाशाली बालको की शिक्षा एक आसान कार्य नही है क्योकि यह संख्या मे कम होते है और समूह विजातीय होता है। अत: पूरे समूह पर किसी एक प्रणाली को लागू करना कठिन कार्य है। प्रतिभाशाली बालको के शिक्षण के प्रमुख तीन उपागम है।

- त्वरण - इसमे प्रतिभाशाली बालको को उनकी शारीरिक आयु की अपक्षेा मानसिक आयु के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। ऐसे बालको को विद्यालय में शीघ्र प्रवेश दिया जाता है। हावसन के अनुसार ऐसे बालक आठवी कक्षा या उसके बाद अधिक अच्छी प्रगति दिखाते है।

- समृद्धिकरण - समृद्धिकरण का तात्पयर् है कि नियमित कक्षाआे मे दिये जाने वाले पाठ्यक्रम मे शैक्षिक अनुभव अधिक देकर उसे समृद्ध बनाया जाना। प्रतिभाशाली बालको के समुचित विकास के लिए पाठ्यक्रम इतना कठिन होना चाहिए कि उसे पढ़ना बालक के लिए एक चुनौतिपूर्ण हो।

- विशिष्ट कक्षाएं - इनमे सामान्य विद्यालायो मे ही विशेष कक्षाए आयोजित कर विशेष रूप से नियोजित पाठ्यक्रमो को प्रस्तुत किया जाता है। विशिष्ट प्रतिभावान व्यक्तियों को बुलाकर उनके अनुभवो से छात्रो को लाभान्वित करवाया जाता है।

2. मानसिक मंद बालक

मानसिक मंदता एक ऋणात्मक संकल्पना है। मानसिक रूप से मंद बालक घर, समाज तथा विद्यालय का कार्य नहीं कर पाते हैं। डॉल ने 1941 में मानसिक मंदता की पहचान के लिए 6 प्रमुख बाते बतायी हैं।- जब बालक सामाजिक परिस्थितियों के साथ समायोजन न कर सके।

- जब बालक अपने साथियों के साथ मित्रवत व्यवहार न कर सके।

- जब व्यवहारिक तथा वातावरण सम्बन्धी कारणों से उसका मानसिक विकास न हो सके।

- जब बालक उतना कार्य न कर सके जितना उस आयु के लोगों से आशा की जाती है।

- विशेष शारीरिक दोष के कारण वह सामान्य कार्य न कर सके।

- जब बालक में कुछ ऐसे दोष हो जिन्हें परिष्कृत नही किया जा सकता है।

मानसिक मंद बालकों की शिक्षा व्यवस्था-

मानसिक मंद बालकों

की शिक्षा व्यवस्था के लिए कुछ सिद्धान्तों को प्रयोग में लाना चाहिए।

- मानसिक मंद बालकों के लिए मूर्त माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। डूनॉन ने अपने अध्ययनों में यह पाया कि ऐसे बालक ऐलेक्जेण्डर परफारमेन्स टेस्ट को आसानी से कर लेते हैं।

- कक्षा का आकार छोटा होना चाहिए तथा निर्देश व्यक्तिगत होने चाहिए।

- करके सीखने के सिद्धान्त पर शिक्षा आधारित होनी चाहिए।

- मानसिक मंद बालकों को वास्तविक स्थान पर ले जाकर शिक्षा देनी चाहिए।

- शिक्षण को वास्तविक जीवन पर आधारित करके करना चाहिए। विभिन्न विषयों को आपस में सहसम्बन्धित करके शिक्षा देनी चाहिए।

- मानसिक मंद बालकों के लिए अलग से विशेष शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए।

3. शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक

यहाँ पर शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालकों के दो प्रकारों के बारे में बताया गया है।1. शैक्षिक पिछड़े़ बालक

पिछड़े बालक वह होते है जो कक्षा में किसी तथ्य को बार-बार समझाने पर भी नही समझते हैं और औसत बालकों के समान प्रगति नहीं कर पाते हैं। ये पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं में किसी प्रकार की रूचि नही लेते है। इनकी बुिद्धलब्धि सामान्य हाने पर भी इनकी शैक्षिक उपलब्धि कम हाते ी है बर्ट के अनुसार “एक पिछड़ा बालक वह है जो अपने स्कूल जीवन के मध्यकाल में अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा का काम नही कर सकते जो कि उसकी आयु के लिए सामान्य कार्य हो।” पिछड़े बालकों को तीन आधारों पर जाना जा सकता है।- बुद्धिलब्धि के आधार पर

- शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर

- शैक्षिक लब्धि के आधार पर

- विशिष्ट विद्यालय- पिछडे़ बालकों के लिए उनके अनसुार पाठय् क्रम, उपयोगी सहायक सामग्री, प्रशिक्षित शिक्षकों सहित अलग से विद्यालय की स्थापना की जाए जिससे वह अपनी कमियों को कम समझ सके तथा अधिक सुरक्षा का अनुभव कर सके। यह विद्यालय आवासीय होने चाहिए।

- विशिष्ट कक्षाएं- पिछडे़ बालकों के लिए सामान्य विद्यालयाें में विशिष्ट कक्षाएं आयोजित की जा सकती है। इन कक्षाओं में विशेष प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त किये जाने चाहिए। इन कक्षाओं में शिक्षक आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि में परिवर्तन कर सकते है तथा इन बालकों को कठिन प्रतियोगिता का सामना नही करना पड़ेगा।

- सामान्य कक्षा में विशिष्ट प्राविधान - इसमें सामान्य कक्षाआे में विशष्ा प्राविधान करके, उन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इन बालकों के लिए पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए जो उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप हो। इनके लिए शिक्षकों को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना होगा।

- शिक्षक व्यवहारिक और अनुभवी होना चाहिए।

- शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। जिससे वह छात्रों की विशेष परेशानियों तथा कठिनायों को समझ सके।

- पिछड़े बालकों में असफलता की दर अधिक होती है अत: शिक्षकों में धैर्य होना चाहिए।

- शिक्षक को बाल-केन्द्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए।

4. सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक

समाज के अनुरूप व्यवहार न कर सकने वाले बालक सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक कहलाते हैं।1. बाल-अपराधी

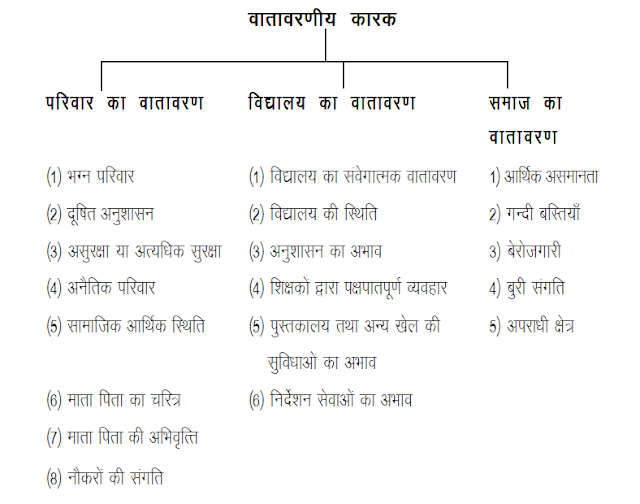

बालक के व्यक्तित्व के समुचित विकास में सामाजिक नियन्त्रणों तथा सामाजक मानकों की विशेष भूमिका है। बालक के विकास में परिवार के साथ-साथ सामाजिक वातावरण, बालक की इच्छा आकांक्षाए तथा महत्वाकांक्षा का भी प्रभाव पड़ता है। बाल अपराधी वह है जो समाज के नियमों तथा कानूनों का उल्लंघन इस प्रकार करते हैं कि वह विभिन्न असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं।हैली के अनुसार एक बच्चा जो सामान्य व्यवहार के प्रस्तावित मानकों से भिन्न व्यवहार करता है अपराधी बालक कहलाता है। जैविकीय दृष्टिकोण के अनुसार बालक के स्नायुमण्डल में किन्हीं प्रकार की गड़बड़ियां होने पर वह असमाजिक व्यवहार करने लगता है। अत: असामाजिक व्यवहार करना जन्मजात होता है।

उपर्युक्त दृष्टिकोणों के अनुसार बाल अपराधी के व्यवहार का विश्लेषण करने पर निम्न बाते प्रमुख है।

- अपराधी बालक असामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहते है तथा सामाजिक मानकों का उल्लंघन करते है।

- बाल अपराधी एक किशोर होते हैं जो लगभग 12 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के मध्य होता है।

- उनकी असामाजिक गतिविधियां इतनी अधिक होती है कि उनके प्रति कानूनी कार्यवाही आवश्यक होती है।

- इन्हें किशोर बन्दीगश्हों में रखा जाता है।

- अर्जन करने की प्रवृत्ति

- धोखा धड़ी

- उग्र प्रवत्तियां

- बचाने या भागने की प्रवृत्ति

- यौन अपराध

बाल अपराध के उपचार - बाल अपराध एक सामाजिक समस्या है अत: इसके उपचार करते समय दो बाते प्रमख है (1) जो बाल अपराधी है उनका उपचार करना (2) ऐसी शिक्षा तथा क्रिया करवाना जिससे वे पुन: अपराध में लिप्त न हो।

मनोवैज्ञानिक विधियाँ - इसमें निरीक्षण करके अपराध की मात्रा का पता लगा कर अपराधी को निम्न विधियों द्वारा ठीक करने का प्रयास किया जाता है।

- पुन: शिक्षा- इसमें शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ना लिखना ही नही वरन् समस्या के प्रति जानकारी देकर आत्म का निर्माण करना है।

- निर्देशित विधि - इसमें बालक को अपनी दमित इच्छाओं और संवेगों को व्यक्त करने का अवसर दिया जाता है।

- प्रोत्साहन - इसमें बाल अपराधी को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वह भविष्य में इस प्रकार का अपराध नही करेगा।

- वातावरणीय उपचार- इस विधि में बालक के परिवार तथा सामाजिक वातावरण में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है।

- सुझाव और परामर्श- इसमें बाल अपराधियों को सकारात्मक सुझाव देकर उन्हें सही रास्ते पर लाया जाता है तथा परामर्श के द्वारा उनके परम अहम् को सुदश्ढ़ किया जाता है।

मादक द्रव्य से तात्पर्य उन द्रव्य तथा औषधियों से है जिनका

उपयोग नशा, उत्तेजना, उर्जा तथा प्रसन्नता के लिए किया जाता है। चरस,

गांजा, भांग, अफीम, कोकीन आदि का सेवन करने वाले को मादक द्रव्य व्यसनी

कहा जाता है।

जिन मादक पदार्थो का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है उन्हें मुख्य

रूप से छ: श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है।

- शराब

- शामक पदार्थ

- उत्तेजक पदार्थ

- तन्द्राकर पदार्थ

- भ्रमोत्पादक पदार्थ

- निकोटीन

मादक द्रव्य व्यवसन के कारण - मादक द्रव्यों का पय्रागे किसी भी स्तर पर

हो सकता है परन्तु यह सबसे अधिक किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था में पायी जाती

है। इसके प्रमुख निम्नलिखित कारण है।

- अधिकांश लोग मादक द्रव्यों का सेवन प्रारम्भ में दर्द को दूर करने के लिए करते हैं।

- अधिकांश युवा वर्ग मादक पदार्थो का प्रयोग अपने भ्रम प्रभाव में करते है जिससे वे संसार की सत्यता से अपने को दूर करके एक कृत्रिम संसार स्थापित कर सके।

- कभी-कभी बेराजगारी, अनिश्चित भविष्य, पारिवारिक परेशानियों, लिंग परेशानियों आदि के कारण मादक पदार्थो का सेवन प्रारम्भ कर देते हैं।

- मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मादक पदार्थो का सेवन हीन भावना से बचने के लिए, किशोरावस्था में उत्पन्न तनाव को दूर करने के लिए, अवसाद को शांत करने आदि के लिए करते हैं।

- दूषित सामाजिक वातावरण, भ्रष्टाचार, भा भतीजावाद, पक्षपात जिसके कारण युवावर्ग ठीक प्रकार से शिक्षा एवं रोजगार नही प्राप्त कर पाते हैं तथा कुण्ठा का शिकार हो जाते है, मादक पदार्थो का सेवन प्रारम्भ कर देते है।

- माता पिता का उचित नियन्त्रण न हो, दोनो माता-पिता का कार्यरत होना, संयुक्त परिवार का अभाव, परिवार का उच्च अथवा निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के कारण बालक मादक पदार्थो का सेवन करना प्रारम्भ कर देते है।

- संगति के प्रभाव के कारण भी किशोर या युवा मादक पदार्थो का सेवन करते है।

मादक पदार्थो के सेवन से झूठ बोलना सीख जाता है

तथा उलझन भरा स्वभाव हो जाता है। ये बालक विद्यालय से अधिकांश

अनुपस्थित रहते है तथा जब भी संभव होता है पैसा चुराने में किसी भी प्रकार

का संकोच नही करते हैं। मादक द्रव्यों के सेवन में अधिकांश युवा वर्ग होता है

अत: यह सामाजिक विकास में बाधक होते हैं।

मादक पदार्थो के दुरूपयोग के

परिणाम स्वरूप दंगे, हत्यायें, बलात्कार, अपहरण, अभद्रता, अनैतिक कार्य तथा

व्यवहार बढ़ते जा रहे हैं।

अत्यंत लाभदायक लेख ,,

ReplyDeleteThanks for this,,

Tnqq sir

Deleteमहत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी धन्यवाद, साभार

ReplyDeleteWow nice ,thanks

ReplyDeleteBal apradhi balak ki I.Q level kitna hota hai ...

ReplyDeletekuch b ho skta h

DeleteThanks sirji

ReplyDeleteThink

ReplyDeleteसामान्य बालक ओर विशिष्ट बालक में अंतर का पुरा विवरण दे

ReplyDeleteThankyou so much sir

ReplyDeleteVery perfect eassy on special wanted students or child

ReplyDeleteVanchit balak ...vishit balak hai ki nahi sir

ReplyDeleteTy so much sir bahut help hua isse

ReplyDeleteसुंदर लेख

ReplyDeleteविशिष्ट बालकों बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कितनी प्रणाली अपनाई की जाती है

ReplyDeleteDo prakar ki teaching methods h

Delete1. Normal school m normal childrens k sath

2. Special school m usi typs k special childrens k sath

Tnqq sir

ReplyDeleteबालक दो प्रकार के होते हैं पहले होते हैं सामान्य बालक और दूसरे वाला को ते हैं विशिष्ट बालक सामान्य बालक वह होते हैं जो सामान्य तरीके से किसी भी विषय वस्तु को सीखते हैं जबकि विशिष्ट बालक वह वाले होते हैं जो किसी विषय वस्तु को विशिष्ट तरीके से सीखते हैं।

ReplyDeleteअब इन विशिष्ट बालकों को हम इस इस आवश्यकता वाले बालक की अगर समझते हैं तो यह बालक विशेष प्रकार की आवश्यकता की जरूरत वाले होते हैं यह बालक लर्निंग प्रक्रिया में या अधिगम की प्रक्रिया में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और इनको कुछ विशेष प्रकार के ट्रीटमेंट की लर्निंग ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है इनके लिए विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम भी होते हैं जिसके द्वारा अधिगम को सरल एवं सुगम बनाया जा सकता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे मुख्य दया चार प्रकार के होते हैं एक वह होते हैं जो शारीरिक अक्षमता के चलते विशेष प्रकार की श्रेणी में आते हैं दूसरे होते हैं जो लर्निंग प्रक्रिया को धीरे धीरे से कैसे हम बौद्धिक रूप से पिछड़ापन कहते हैं तीसरे होते हैं सामाजिक रूप से पिछड़े हुए और चौथे होते हैं संज्ञानात्मक रूप से पिछड़े हुए।

Thnx

ReplyDelete